和紙は何で出来ているか?〜紙について④〜

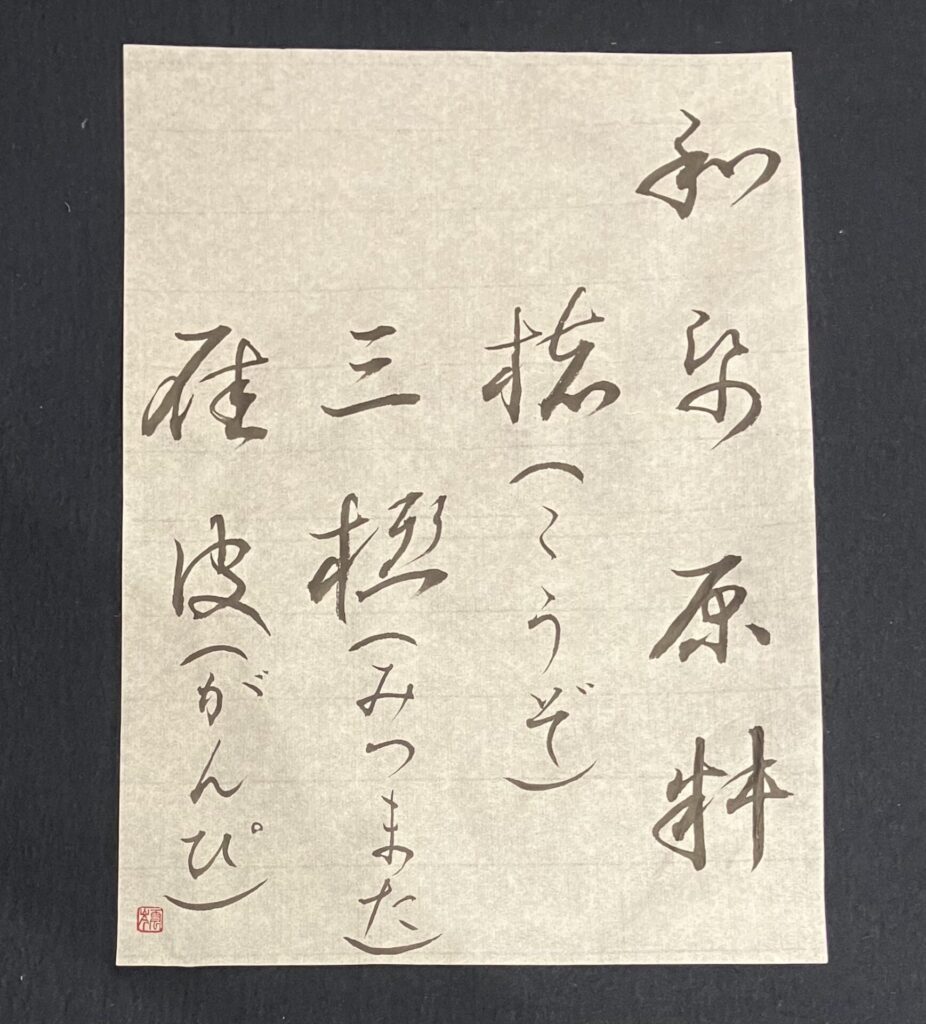

和紙の原料について

和紙の原料は何であろう?案外書道をやっていても意識されていない方もいるかも知れないと思い、書いてみることにした。主な原料は楮(こうぞ)・三椏(みつまた)・雁皮(がんぴ)で、これらの木の皮の繊維である。

楮はクワ科の落葉低木で成木は3メートル余りになり、容易に栽培でき毎年収穫が出来る。繊維は太く長く強靱なことから、障子紙を始め美術紙他幅広い用途に最も使われてきた。楮の値段が高騰したことから機会漉きで使われるのはタイ産が殆どとのことだ。

三椏はジンチョウゲ科の落葉低木で成木は2メートル余り。枝分かれの状態が三つになること殆どで、名前の由来になったのであろう。3年ごとに収穫出来、日本・韓国・中国などに分布。三椏の繊維は柔軟で細く光沢があり印刷にも適していることから日本銀行券の原料として国立印刷局(旧財務省印刷局、旧大蔵省印刷局)が購入しているそうだ。金糸銀糸用紙、箔合紙、かな書道用紙、美術工芸紙などに使用される。楮を補完する目的で使われ始めたようでそのため、4〜5百年ほど前からよく使われるようになったようである。

雁皮も三椏同様ジンチョウゲ科の落葉低木で2メートル余りになる。繊維は細く短く光沢もあるが生育が遅く栽培が難しいことから自生している雁皮を生剥ぎにして捕獲する。かつては謄写版原紙用紙の原料として大量に使用していたが、複写機の普及により需要が減少した。箔打ち紙、襖の下貼り用の間似合紙(まにあいし)などに使用している。

トロロアオイの根が原料繊維を水中にむらなく分散させておく「ねり」として使われる。トロロアオイはアオイ科トロロアオイ属で和紙作りの他蒲鉾や蕎麦のつなぎ、漢方薬の成形などに利用される。和紙作りに必須な原料である。

楮・三椏・雁皮の他麻・檀(まゆみ)・苦参(くじん)・フキ・マニラ麻などが原料としてウィキペディアの「和紙」に出てきたが詳細については省略したい。

- 418円~[税込]

因習産の機械漉きの半紙です。色はやや生成りで、滲みは多少あります。 小学低学年用というより高学年あるいは中学・高校生以上に向いている半紙です。

- 6,050円 [税込]

サイズ:108mm・27mm・12mm 漢字・かなともに適しています。作品用。

- 3,850円 [税込]

サイズ:約穂径9mm・穂丈50mm・全長262mm 用途:漢字半紙6字・条幅3行〜 豊橋筆は墨含みが良く、墨はけが遅く使いやすいのが特徴で、高級品の筆の品質の割に比較的安価です。水を用いて混ぜ合わせる「練り混ぜ」の工程を用いることと、工程の全てを手作りで行うことから高品質の筆が生み出されます。川合福瑞は豊橋筆の第一人者で、藤井聡太七冠が2018年に愛知県特別表彰の記念品の豊橋筆の製作者で、2019年秋には叙勲されております。