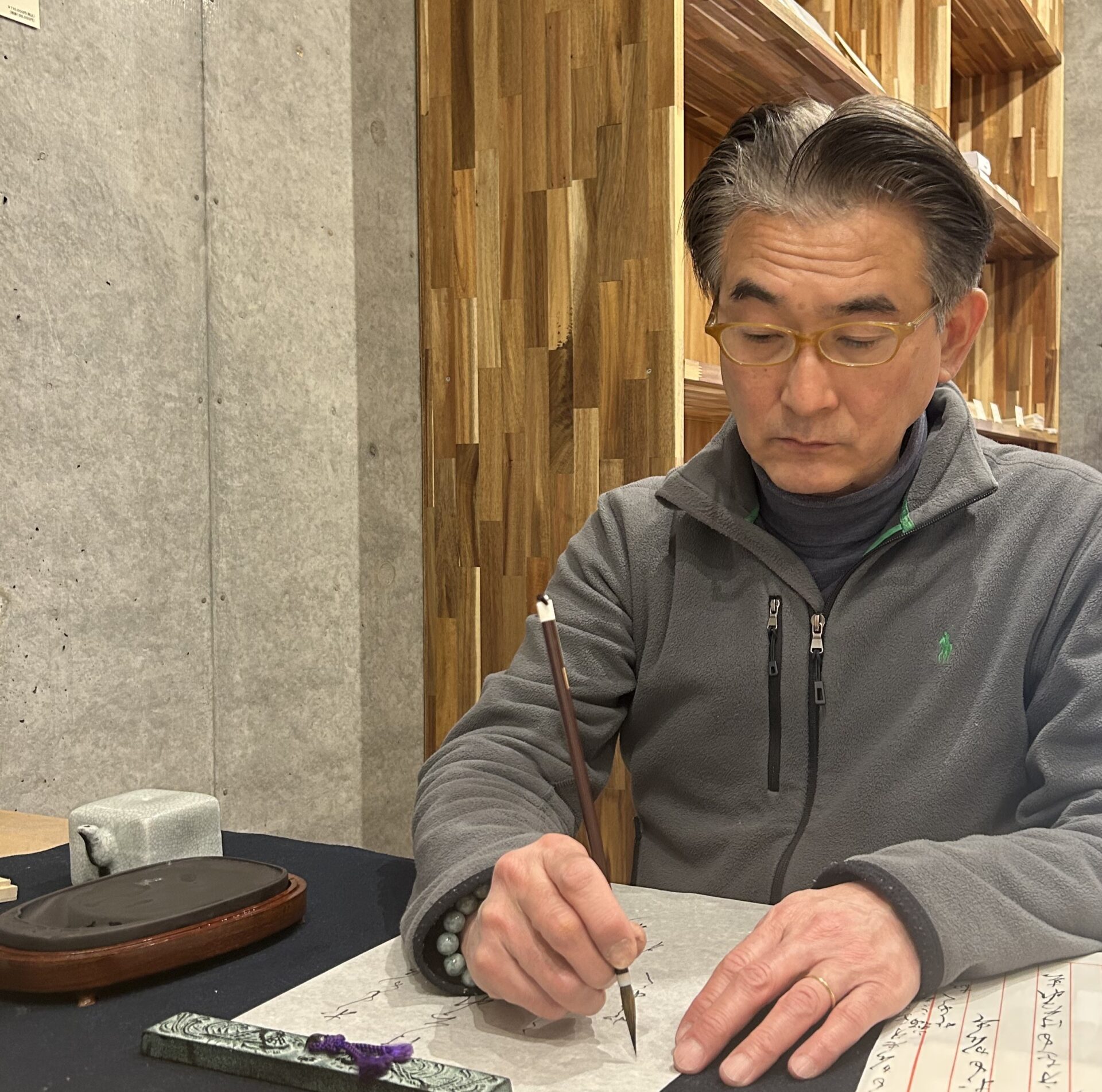

押さえておきたい書道大家

ここでは書道を続けるにあたり押さえておきたい大家と言われる歴史に名を残す人物に触れてみる。今回は中国の大家について見ていく。

初唐の三大家(しよとうのさんたいか)

初唐の三大家とは、中国初唐期に皇帝の太宗に仕えた、虞世南(ぐせいなん)、欧陽詢(おうようじゅん)、褚遂良(ちょすいりょう)の3名の書家のこと。この3人は王羲之(303~361)の書を受け継ぎ、楷書を最高に完成させた大家であり、初唐時代の書道史において非常に重要な存在。3人とも王羲之の筆跡を熱心に学び、とりわけ楷書の技法に傑出し、それぞれ特徴のある作品をのこしている。彼らは唐の太宗皇帝(唐の第2代皇帝)に仕えた官僚で、太宗からの信頼が厚く、貴族や高官の弟子たちに書道を指導する役割を果たした。また初唐の三大家と唐の中期に活躍した顔真卿をあわせて、「唐の四大家」と呼ぶこともある。

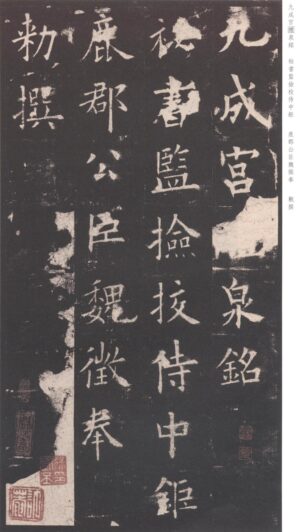

欧陽詢(おうようじゅん)

欧陽詢(557~641)は、並み外れて博学で聡明で、隋時代には高官として仕え、唐時代においても政府の重鎮として活躍した。唐の太宗のもとでは、厚い信頼を受けて、宮廷内の教育係として貴族や高官の弟子たちの書道の指導に当たった。彼の代表作品である『九成宮醴泉銘』『皇甫誕碑』などの端正で謹厳な書風の楷書は、後世「楷法の極則」とまで称えられ、古くから楷書の典型として高い評価を受けている。子の欧陽詢(?~691)も父に学んで楷書をよくした。

虞世南(ぐせいなん)

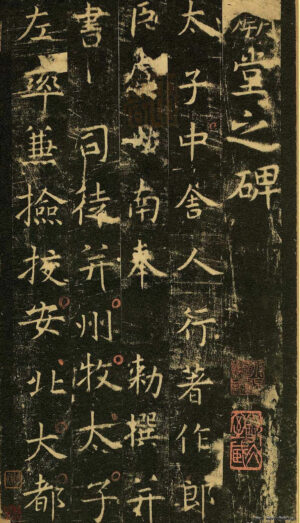

虞世南(558~638)は、虚弱ながらも芯が強く、決して正論を曲げることがなかったといわれている。欧陽詢と同じく隋時代から仕官し、唐時代においても高官として活躍。太宗皇帝は特に彼を重用し、自らも師とあおいで書道を学んだとされている。王羲之の7世の孫にあたる智永に書道を学んだと言われている。楷書は代表作品の『孔子廟堂碑』にみられるように、勁さを内に秘めた温雅な味わいに富んでいる点が特徴。

褚遂良(ちょすいりょう)

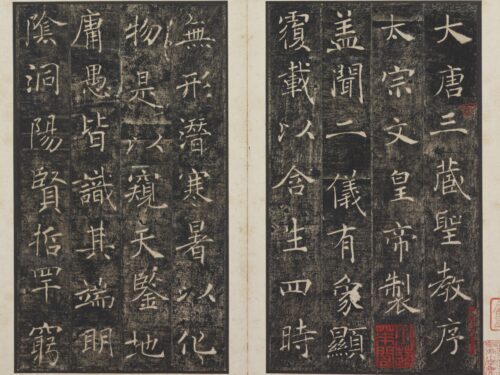

褚遂良(596~658)は、優れた政治手腕をもって太宗に仕え、太宗が集めた王羲之の書跡が本物かどうかを1つも間違えることなく鑑定したといわれている。王羲之の書を学び、楷書は虞世南・欧陽詢の書法に立脚しつつ、晩年には筆圧の変化に富む躍動感に満ちた独特な書風を打ち立てた。『雁塔聖教序』がその代表例。

(SHODO FAM HPより引用しました)

宋の四大家(そうのしたいか)

「宋の四大家」とは、北宋時代に活躍した書人、蔡襄・蘇軾・黄庭堅・米芾の4人の総称のことを言う。北宋の仁宗(北宋の第4代皇帝)のころから新しい書風がおき、そのような中で特に良い書をのこし、以後の書の世界に大きな影響を与えたと言われている。

蔡襄(さいじょう)

仁宗(じんそう)の頃、宋朝第一の書家と称せられ、その書は楷行草の各体をよくし、行書が最も優れ、小楷がこれに次いだ。概して伝統派の本格的な書を書いているが、大字は顔真卿の書風であり、宋の顔真卿とも称された。また、その中に宋代の豪放縦逸な書風の先駆をなすものを含んでおり、蔡襄の出現が後の革新的な宋の三大家を生む素地となった。なお、本来の四大家は蔡襄ではなく蔡京(さいけい)との説もある。

蘇軾(そしょく)

中国第一流の文豪であるが、書にも一見識を備えた。書は二王からはじめ、のち顔真卿・李邕(り よう)を学んだ。楷行草をよくし、特に大字に筆力を見る。書の中に人間性を確立し、他人の書を模倣することを排し、技巧よりも独創性を尊んだ。この説は師の欧陽脩から出て、さらにこれを徹底している。蘇軾は黄庭堅や米芾より少し先輩であったため指導的な地位にあり、特に思想的に彼らに与えた影響は大きい。蘇軾は顔真卿の革新的な立場を理想とし、黄庭堅と米芾はこの考えを発展させた。

黄庭堅(こうきんてい)

蘇軾の人物を尊敬し、その門で書を学び、晩年には張旭(ちょう きょく)・懐素(かいそ)・高閑(こうかん)の草書を学んだ。黄庭堅は、「書に最も大切なものは、魏・晋の人の逸気、つまり法則にとらわれず自由に心のままに表現することであり、唐の諸大家は法則にとらわれてこれを失ってしまった。張旭(ちょう きょく)・顔真卿に至ってこの逸気を再現した。」と言っている。黄庭堅の代表作の『黄州寒食詩巻跋』(こうしゅうかんじきしかんばつ)は、蘇軾の『黄州寒食詩巻』(こうしゅうかんじきしかん)の跋であるが、跋というよりも蘇軾の書と妙を競っているような感があり、傑作とされている。

米芾(べいふつ)

書画がうまかった上に鑑識に優れたため、第8代皇帝徽宗(きそう)の書画の研究およびコレクションの顧問となり、非常に重く用いられた。その鑑識眼は中国史上最高といわれる。また、自らも収蔵し、臨模に巧みで、晋唐の名跡をよく臨模した。彼の作った摹本は原本と区別することができなかったという逸話がある。顔真卿・欧陽詢・柳公権・褚遂良を学び、後に二王らの晋人を深く研究したが、彼ほど古典を徹底的に研究した者は稀である。書画についての著書も残し、今日でも王羲之や唐人の真跡を研究する上で最も重要な参考資料となる。三大家の中で彼の書は実力の点で最も優れている。蘇軾・黄庭堅・米芾の三家の共通点は、唐以来の技術本位の伝統的書道を退けて、創作を主とする書芸術を打ち立てたことにあり、これは明・清以後の近代書道の方向を示すものとなった。(Wikipedia中国の書道史より)