押さえておきたい書道大家②

前回は中国の書道大家について見てきたが、今回は日本の歴史上の大家を見てみよう。

三筆(さんぴつ)とは

三筆(さんぴつ)は、日本の書道史上の能書のうちで最も優れた3名の並称である。時代によりそれぞれの三筆が存在するが、平安時代初期の空海(くうかい)・嵯峨天皇(さがてんのう)・橘逸勢(たちばなの はやなり)の3名を嚆矢(こうし)とする。

三筆と尊称される能書は以下の通りであるが、単に三筆とした場合は空海・嵯峨天皇・橘逸勢の3名を指す。

- 三筆 (空海・嵯峨天皇・橘逸勢)

- 世尊寺流の三筆(藤原行成・世尊寺行能・世尊寺行尹)

- 寛永の三筆(本阿弥光悦・近衛信尹・松花堂昭乗)

- 黄檗の三筆(隠元隆琦・木庵性瑫・即非如一)

- 幕末の三筆(市河米庵・貫名菘翁・巻菱湖)

- 明治の三筆(日下部鳴鶴・中林梧竹・巖谷一六)

この中で最も有名なのは、平安時代初期の三筆と寛永の三筆である。なお、三筆ではないものの、平安時代中期の三跡(小野道風、藤原佐理、藤原行成)も有名。

平安時代初期の三筆

延暦13年(794年)、桓武天皇は都を平安京遷都し、最澄・空海・橘逸勢らを入唐させて新しい仏教をもたらすなど刷新を図った。そして、その成果は嵯峨天皇の時に開花する。平安時代初期は遣唐使により中国文化が直接日本に招来し、当時中国で流行していた東晋時代の王羲之たちの書法や唐人の書跡などが伝えられた。これらは宮廷社会で愛好され、学習されたことから晋唐の書風が流行し、嵯峨天皇も唐風を好み、最澄・空海・橘逸勢らとともに晋唐の書に範をとった。(Wikipedia三筆より)

嵯峨天皇(さがてんのう)

嵯峨天皇は、桓武天皇の第二皇子として長岡京で生まれ、809年(大同4年)4月に兄である平城天皇の後を継いで即位した。幼い頃から読書が好きで、成長するにつれて中国の経典に興味を持つようになり、漢詩や文章にも優れていた。彼の作品は『凌雲集』や『文華秀麗集』に多く収められている。(SHODO FAM HPより引用しました)

弘仁9年(818年)、嵯峨天皇は大内裏の門額を書き直すことを考え、自らは東の三門(陽明門・待賢門・郁芳門)を書き、南の三門(皇嘉門・朱雀門・美福門)を空海、北の三門(安嘉門・偉鑒門・達智門)を橘逸勢に書かせた。そして、この門額を書いた3人を平安時代初期第一の能書としてあがめるようになり、江戸時代中期ごろから三筆と尊称されるようになった。三筆は晋唐の書の模倣だけに止まらず、唐風を日本化しようとする気魄ある書を遺した。特に空海は三筆の領袖というべき人物であり、後世に及ぼした影響は大きく、日本書道史上最大の存在といっても過言ではない。その空海の書を祖とした書流は大師流と呼ばれる。(Wikipedia三筆より)

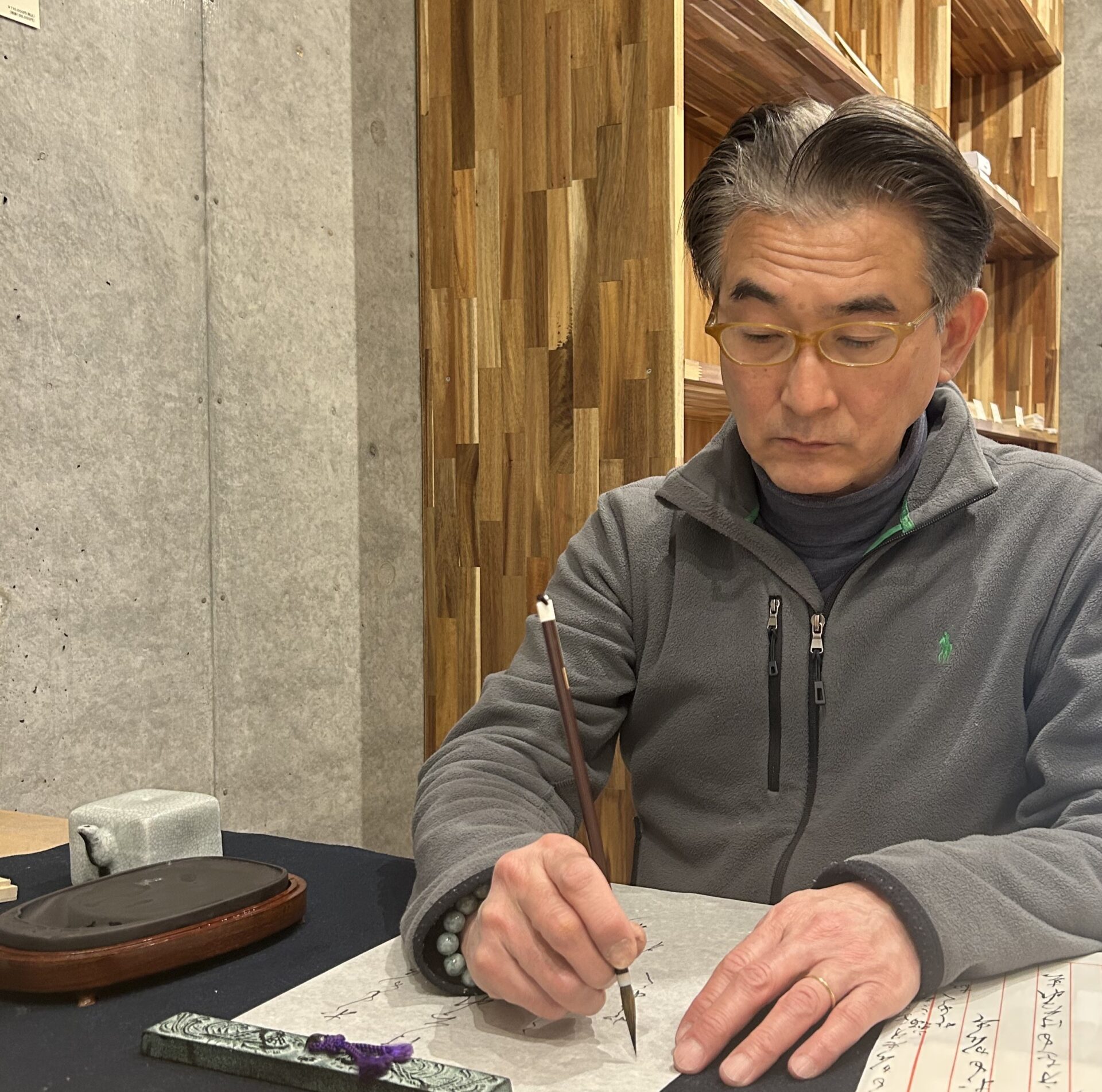

空海(くうかい)

空海は真言宗の開祖として有名だが、書をよくした人としてもよく名前が挙げられる。「余、少年のとき、しばしば古人の筆跡を臨せり」と言っているように、すでに少年期のころから文字の練習に取り組んでいた。空海は延暦23年(804)31歳の時に、桓武天皇の命により、遣唐使の船に同乗して当時の中国(唐)に派遣され、大同元年(806)の帰国まで2年余りの期間を唐で過ごし、その間に収集した膨大な量の仏具・仏典などを日本に持ち帰るとともに、書においても中国の名跡と新し書風をよく取り入れて日本の書道の発展におおきく貢献した。

空海の代表作品としてよく挙げられる作品は風信帖(ふしんじょう)・灌頂歴名(かんじょうれきめい)・金剛般若経開題(こんごうはんにゃきょうかいだい)の3つ。

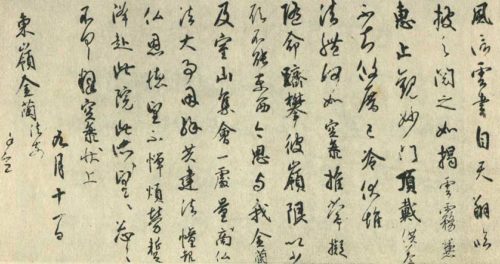

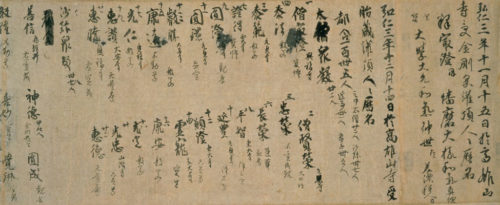

風信帖(ふしんじょう)

空海の最も有名で、代表作品として挙げられるのが「風信帖

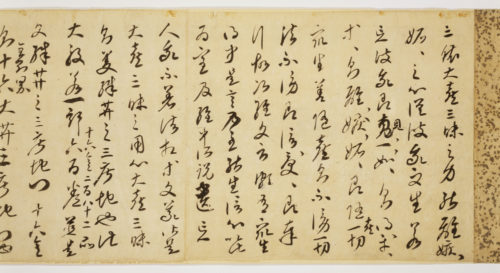

灌頂歴名(かんじょうれきめい)

風信帖のつぎに挙げられるのが、「灌頂歴名

金剛般若経開題(こんごうはんにゃきょうかいだい)

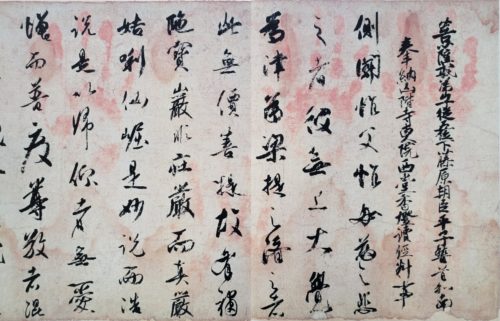

空海の代表作品3つ目が「金剛般若経開題

橘逸勢(たちばなのはやなり)

橘逸勢

(SHODO FAM HPより引用しました)