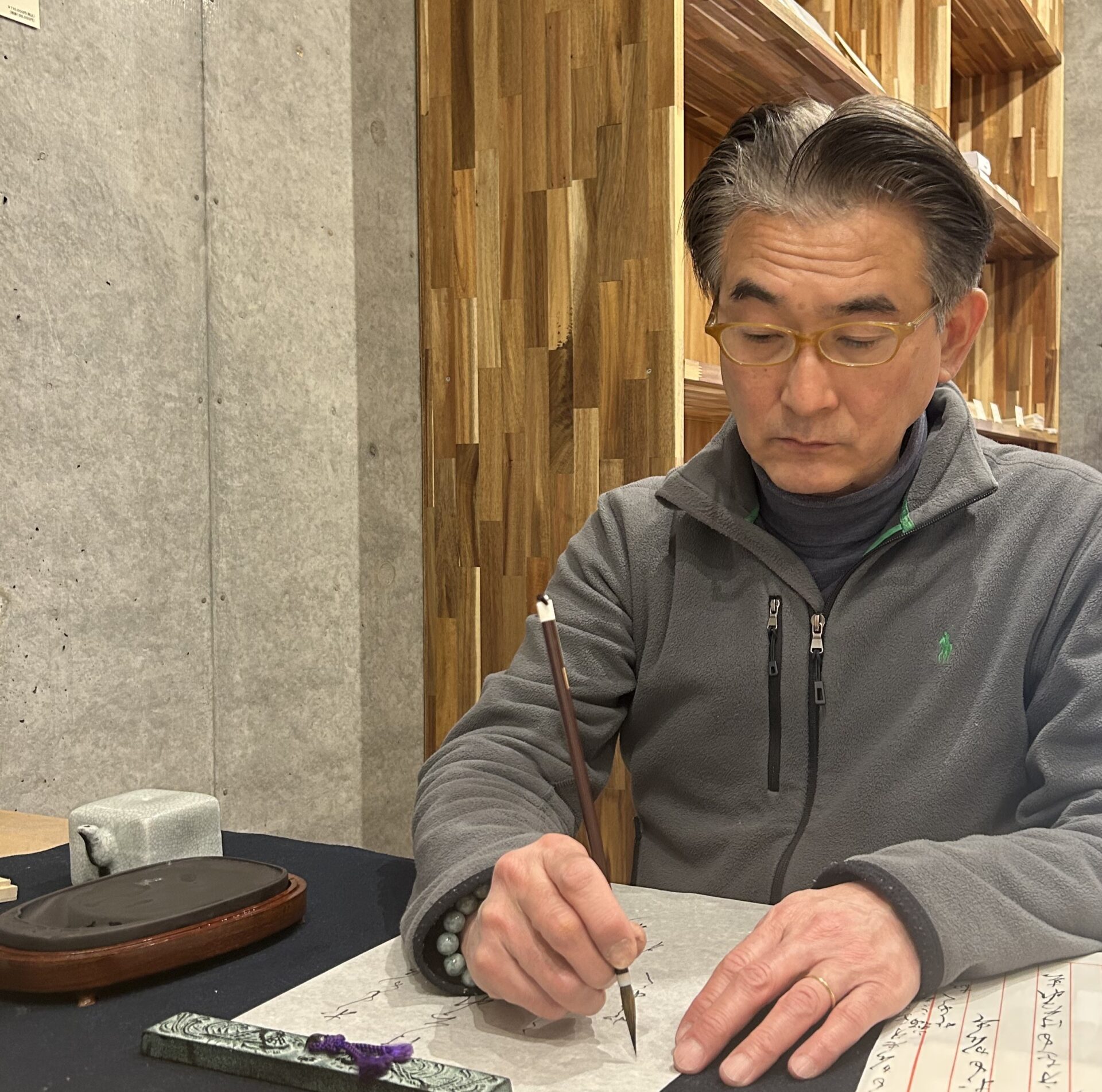

書道における流派と会派について

書道の流派と会派とは

書道における「流派」は古くから伝わる古典的な書風や様式を指す。一方「会派」は、現代の書道界で活動する書道家団体で、日本習字教育財団や創玄書道会などがあり、教育系・芸術系などの特徴を持つのが特徴。現代では流派よりも会派所属が一般的である。

「流派」は長い歴史の中で形成され、確立された書風や筆法、作風の様式を指し、師匠から弟子へ伝えられる技法や、時代ごとの特徴的な書風があるのが特徴。例としては世尊寺流(平安貴族に広まった書風)、尊円流(武家の公文書や寺子屋で使われた)、法性寺流(優雅で雄大な書風)など。

「会派」は現代の書道界における書道家団体のことを指し、団体ごとに異なる活動方針や特徴があり、芸術系と教育系に大別される。

教育系会派:きれいな字を学ぶことを目的とし、日本習字教育財団、日本書道教育学会などが挙げられる。

芸術系会派:自己流のスタイルを重視し、型にはまらない書風を目指す傾向があり、創玄書道会、公益社団法人日展などがある。現代の書道では、古典的な書風を学びたい場合でも、最終的には会派に所属して活動する形が一般的である。

「流派」は古典的な概念であり、「会派」は現代の書道界で主流となっている。

主な書流

世尊寺流

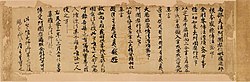

藤原行成に始まる家系を世尊寺家といい代々能書を輩出した。その世尊寺家の人々を中心とした書流を世尊寺流という。17代で終焉となったのち持明院基春が継承し持明院流として江戸時代まで続いた。世尊寺家6代伊行は日本最初の和様の書論書『夜鶴庭訓抄』を遺し、また、7代伊経にも、藤原教長から授かった秘伝をまとめた書論書『才葉抄』がある。

法性寺流

藤原忠通を祖とする法性寺流が平安時代末期から流行し、九条兼実・九条良経らが継承し鎌倉時代中期まで流行した。九条良経の書は後京極流と呼ばれた。

定家様

藤原定家の書風を定家様という。定家は初め法性寺流を学ぶが、その書は極めて個性的で、やがて独自の書風(定家流とも)を確立する。家系の人々はその書風を継承しなかったが、300年後の室町時代後期に冷泉為和によって復活(冷泉流とも)し、江戸時代には松平不昧、小堀遠州などの大名茶人も好んでこの書風を書き流行した。

宸翰様

宸翰(しんかん)とは天皇の筆跡のことで、鎌倉時代以降、室町時代までの宸翰を特に宸翰様と呼ぶ。鎌倉時代には伏見天皇が、世尊寺流、上代様、空海の書を学び伏見院流を確立し、他に後醍醐天皇による後醍醐院流、花園天皇による花園院流などがある。これを受けて室町時代初期の後小松天皇とその周辺の書は後小松院流と呼ばれ、室町時代中期から後期の後円融天皇から後土御門天皇までの書風は勅筆流と呼ばれた。室町時代後期の後柏原天皇は特に能書で、その書風は後柏原院流と呼ばれ、江戸時代初期まで続いた。

青蓮院流(御家流)

尊円法親王は伏見天皇の第6皇子で、初め世尊寺流の世尊寺行尹・行房に書を学び、青蓮院流を確立した。この書流は江戸時代になって御家流と呼ばれ、明治時代になるまで日本の書道の中心的書風となった。青蓮院の門主によって代々継承されたが、門主による書風を区別して、尊円流(尊円法親王)・尊応流(尊応准后)・尊鎮流(尊鎮法親王)・尊朝流(尊朝法親王)・尊純流(尊純法親王)と呼ばれることもある。

書流一覧

| 書流 | 開祖 | 系列 | 時期 |

|---|---|---|---|

| 世尊寺流 | 藤原行成 | 小野道風 | 平安中期から室町中期 |

| 持明院流 | 持明院基春 | 世尊寺流 | 室町中期から江戸中期 |

| 法性寺流 | 藤原忠通 | 世尊寺流 | 平安後期から鎌倉中期 |

| 後京極流 | 九条良経 | 法性寺流 | 鎌倉 |

| 定家様(定家流) | 藤原定家 | 法性寺流 | 鎌倉 |

| 定家様(冷泉流) | 冷泉為和 | 定家流 | 室町後期から江戸後期 |

| 宸翰様(伏見院流) | 伏見天皇 | 世尊寺流、上代様 | 鎌倉 |

| 宸翰様(後醍醐院流) | 後醍醐天皇 | 宸翰様 | 南北朝 |

| 宸翰様(花園院流) | 花園天皇 | 宸翰様 | 南北朝 |

| 宸翰様(後小松院流) | 後小松天皇 | 宸翰様 | 室町初期 |

| 宸翰様(勅筆流) | 後円融天皇 | 宸翰様 | 室町中期から後期 |

| 宸翰様(後柏原院流) | 後柏原天皇 | 宸翰様 | 室町後期から江戸初期 |

| 青蓮院流(尊円流、御家流) | 尊円法親王 | 世尊寺流、伏見院流 | 南北朝から江戸 |

| 飛鳥井流 | 飛鳥井雅親 | 上代様 | 南北朝から安土桃山 |

| 三条流 | 三条西実隆 | 青蓮院流 | 室町 |

| 光悦流 | 本阿弥光悦 | 青蓮院流 | 江戸 |

| 松花堂流(滝本坊流) | 松花堂昭乗 | 青蓮院流、大師流 | 江戸 |

| 近衛流(三藐院流) | 近衛信尹 | 青蓮院流 | 江戸 |

大師流

書で名高い大師ということで、空海の書を祖とした書流を大師流と称し、多くの人が空海の書を尊重した。例えば、後宇多天皇は、空海の熱狂的な崇拝者であり、その皇子後醍醐天皇も父の感化で空海の書に関心を寄せている。またその書を求めようとする人々もたくさんおり、豊臣秀次が『風信帖』の1通を所望して切り取ったり、後水尾天皇も『狸毛筆奉献表』の3行(41字)を切り取り宮中に留め置いたことなどがある。

大師流について述べた『弘法大師書流系図』というものがあり、これによれば、空海が渡唐の際、韓方明から後漢の蔡邕以来の書法を授かり、帰朝ののち、嵯峨天皇等にこれを伝え、そして賀茂県主藤木敦直(1582年(天正10年) – 1649年(慶安2年))からその子孫に伝来したのだという。しかし、これはかなり意図的な流れで、賀茂一流の人々が自分の書を権威あるものに見せるため、創作したものであることは疑いない。しかし現実に大師流は存在する。そして事実上の祖、藤木敦直が甲斐守を称するので、甲斐流ともいわれ、また賀茂神社の県主でもあるため、賀茂流ともいわれる。藤木敦直の師は、先の『弘法大師書流系図』などから、飯河秋共、伯父の賀茂成定であることが知られ、敦直は、後水尾天皇から書博士の称号を賜った。

その他の大師流の書き手といわれるのは、岡本宣就(1575年(天正3年) – 1657年(明暦3年))、狩野探幽、春深(高野山の僧で探幽の師)、寺田無禅(生年不詳 – 1691年(元禄4年))、荒木素白(1600年(慶長5年) – 1675年(延宝3年))、北向雲竹(1632年(寛永9年) – 1703年(元禄16年))、鳥山巽甫(生年不詳 – 1685年(貞享2年))、佐々木志津磨(1623年(元和9年) – 1695年(元禄8年))などがいる。そして江戸時代には大師流はかなりの流行を見せた。大師流は結局、空海の書に基礎を置いているが、そのうちでも、『崔子玉座右銘』、『七祖像賛』、『益田池碑銘』など、装飾性の強い書をさらに強調する特色がある。

| 書流 | 開祖 | 系列 | 時期 |

|---|---|---|---|

| 大師流 | 空海 | 晋・唐の書 | 平安初期から |

| 有栖川流 | 職仁親王 | 霊元天皇 | 江戸後期から |

(Wikipediaより引用)