硯の選び方❹〜硯の基礎知識⑦〜

硯の産地について②

(1)日本の硯の産地〜その2〜

引き続き日本の硯を見て行こう。

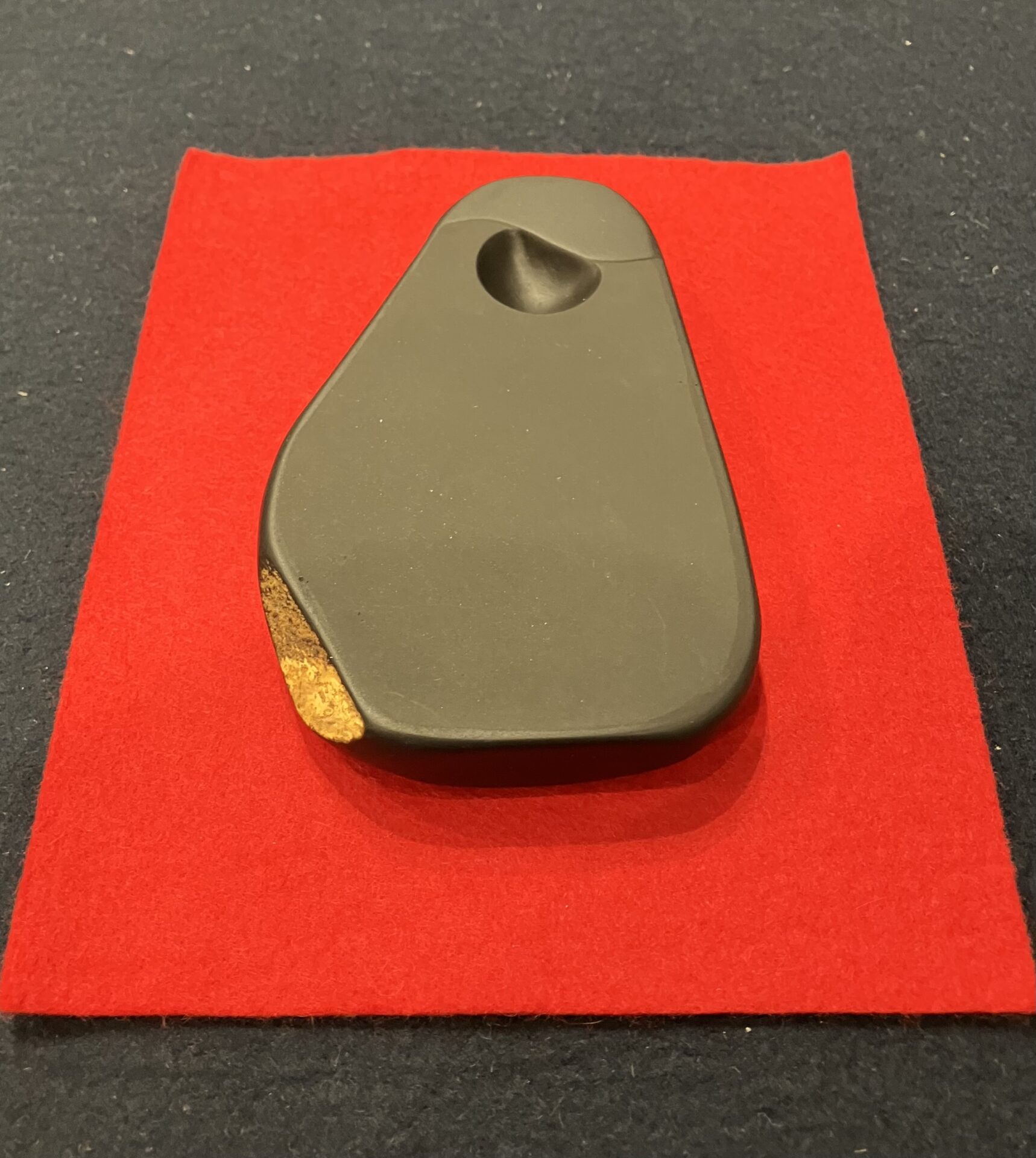

6.鳳来寺硯(ほうらいじすずり):愛知県新城市の鳳来寺山で採れる石で作られた硯で約1300年前の鳳来寺開山当時から作られていた伝えられている。(愛知県HP鳳来寺硯より)江戸時代には鳳来寺参詣者のお土産として作られていたようである。(新城市HP)金鳳石、煙巖石、鳳鳴石の三種類があり、金鳳石が最も良質なもので当時の寺林から産出したことから寺林石とも呼ばれていた。石は漆黒で無数の金銀星(黄銅鉱、黄鉄鋼、褐鉄鋼、白鉄鋼などの結晶体)を有するため、仕上がった時美しく光り輝く。(愛知県HP鳳来寺硯より)煙巖石は茶色で曲線模様を有し、鋒鋩はやや弱くその発墨はぼかしを使う墨絵などの淡墨に適している。鳳鳴石は黒色、鼠色で金鳳石より少し柔らかく無地。金鳳石同様、鋒鋩は最良。「和墨」での発墨に相性がよく優れている。(硯専門店鳳鳴堂HP)現在鳳鳴堂と清林堂の2件の硯匠が鳳来寺の参道に軒を連ねている。

7.鳳足硯(ほうそくけん):福井県小浜市宮川地区で採掘される鳳足石で作られた硯で、水戸藩主水戸光圀により命名され、皇族や文人に重宝されてきた。鳳足石は鉄分を多く含む赤紫色で1635年小浜藩は勝手な採掘を禁じ、小浜藩主酒井忠勝は御水尾天皇らに献上したとされている。硯の生産自体は残念ながら途絶えているが、小浜市の文化財として大切にされている。(若狭湾観光連盟HPより)

8.高島硯(たかしますずり):滋賀県高島市で産出された粘板岩を素材とした硯。阿弥陀山から採掘される玄昌石や虎斑石が用いられ、江戸時代から日常的に使用。明治期は前世を誇るが現在は鉱脈が枯渇し希少な硯となっている。

9.岩王子硯(しゃくおうじすずり):京都府綾部しにある岩王子周辺で採れる石で作られた硯。岩王子石の名前は岩王子という寺院の奥から産出した硯を嵯峨天皇が愛用したことに由来。現在はほとんど産出されない。嵯峨天皇が絶賛し和硯のなかで並ぶものがないとまで称した。青黒色の中に白い線が入っているのが特徴。

10.高田硯(たかだすずり):岡山県真庭市高田地区で生産される、室町時代から続く伝統的な硯。江戸時代には将軍家の献上品として重用。宮本武蔵も愛用していたと伝わる。色は漆黒で約1億4千年前頃の黒色粘板岩で硬すぎず柔らかすぎずキメが細かいことから墨がよくおりる石質。「金眼」「銀糸」と呼ばれる模様があるものは逸品として珍重されてきた。

11.赤間硯(あかますずり):山口県宇部市や下関市周辺で作られる硯で赤間石という石英や鉄分を多く含む石を使用している。緻密な石質であることから墨を細かく磨ることができ、発色の良い伸びやかな墨汁を得ることができる。神奈川県鎌倉市の鶴岡八幡宮に源頼朝が奉納(1191年)した硯が赤間硯とされており、12世紀末には生産が始まったとされている。下関の古称である「赤間(関)」の地名を冠し下関市を中心としていたが18世紀に採石の中心は宇部市に移った。(宇部市公式HPより)

12.土佐硯(とさすずり):高知県三原村の下切地区にある井崎畑山で採れる黒色粘板岩を原料とする硯。原料となる石は約6千万年まえの中世代白亜紀層の黒色粘板岩で青黒く特殊な銅分を含み書家からは「墨の下り具合が素晴らしく、麗しい墨色が得られる」との高評価を受けているとのこと。土佐硯の歴史は室町時代に遡り、応仁の乱(1467年)で今日より逃れてきた一条教房がこの地で良質な硯石を見つけ長く愛用したという記録が残っている。(高知市HPより)

12−2:中村硯(なかむらすずり):高知県四万十市(旧中村市)で作られる硯で原石は高知県土佐清水市下ノ加江字荒谷で採石される双龍石(そうりゅうせき)(俗称荒谷石)を使用。黒色または緑色を帯びた粘板岩で墨を磨るのに適したきめ細かい石質で非常に良いとされている。硯研究家、書家から端渓、歙州に比肩すると激賞されている。

13.若田硯(わかたすずり):長崎県対馬市若田川流域で産出される若田石で作られる硯で、青黒色で微黄灰白色を帯び緻密で温潤な石質、叩くと木のような音を出す。磨墨発墨に優れている。

14.紅渓硯(こうけいすずり):宮崎県延岡市で産出される硯で紅渓石という赤みがかった石が素材。石質も中国の端渓石に匹敵することから紅渓石と名付けられた。きめ細かい鋒鋩が特徴で良い墨色に磨れる。(延岡観光協会HP)

主だった硯を見てきたが気になった硯はあっただろうか。これら日本の硯も手にとってみたいものである。

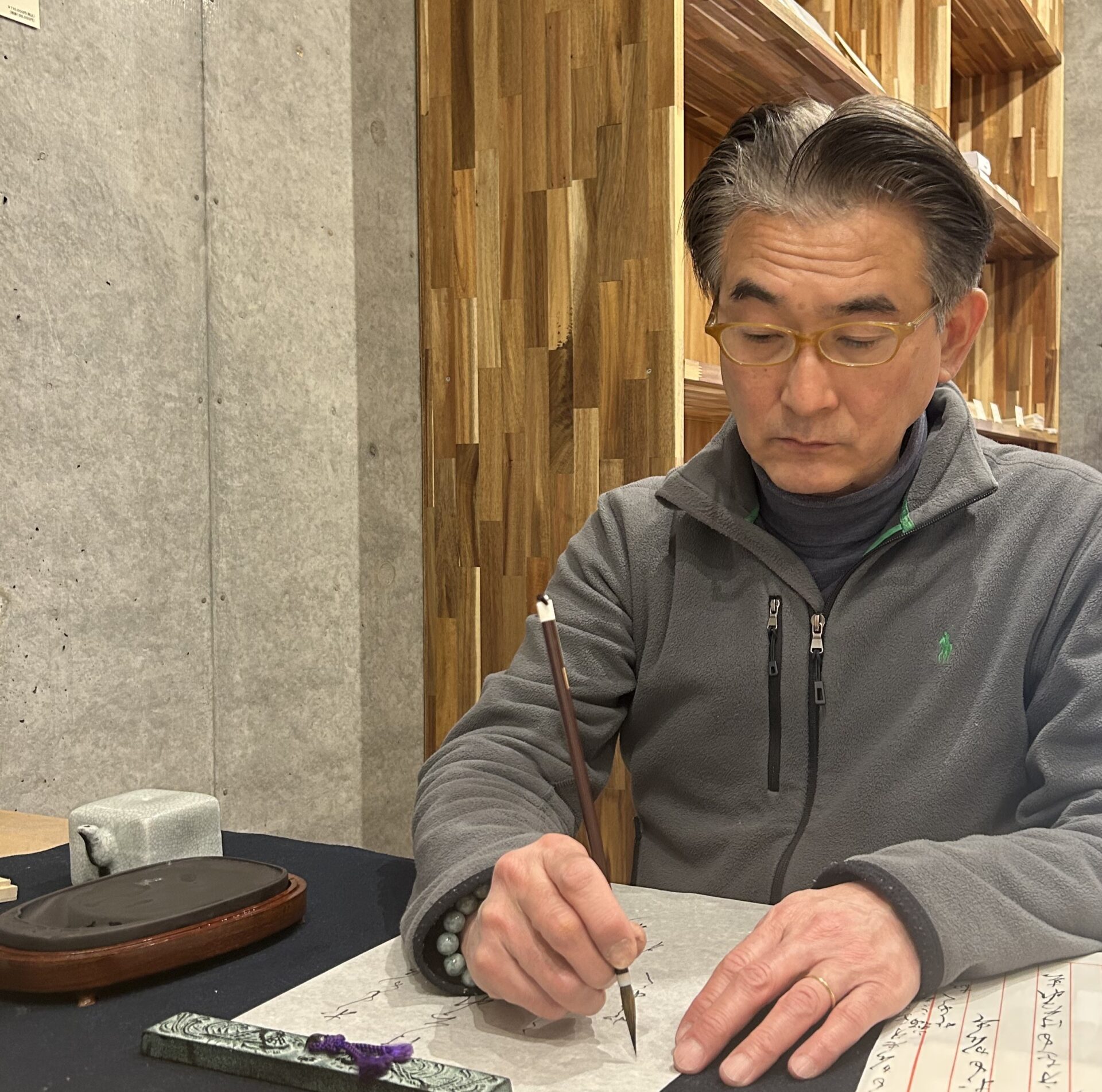

- 35,750円 [税込]

サイズ:約H112mm・W72mm・D19mm 素材:鳳鳴石 名倉鳳山(5代)は愛知県新城市の鳳来寺表参道に面した約130年続く鳳鳴堂硯舗の5代目店主です。藤井聡太七冠に贈呈された愛知県民栄誉賞の記念品の鳳来寺硯の作家であります。 日本人らしい感覚「心の器」をコンセプトに道具としての機能美と伝統美に独自の感性を調和させながら作硯に励まれています。 道具としてだけでなく、鑑賞にも耐え得る作品は書道生活を豊かなものにすることでしょう。