硯の選び方❻〜硯の基礎知識⑨〜

中国の硯の坑について

(1)端渓の坑

硯の中で最も有名な端渓の硯石が採取されるのは、広東省肇慶市「羚羊峡」(れいようきょう)を挟んだ山並みで、端渓という名前の由来である「端渓」という渓流は斧柯山(ふかさん)にある。

こちらに最高の石質を誇る三大名坑である①老坑(ろうこう)、②坑仔巌(こうしがん)、③麻子坑(ましこう)などが点在する。その他④朝天岩(ちょうてんがん)、⑤古塔岩(ことうがん)、⑥緑端(りょくたん)、⑦宣徳岩(せんとくがん)、⑧冠羅蕉(かんらしょう)などの坑がある。

対岸には❶ニ格青(にかくせい)、❷有塔岩(ゆうとうがん)、❸白牋岩(はくせんがん)がある。また観光地として有名な七星岩(しちせいがん)のある北嶺(ほくれい)には❹梅花坑(ばいかこう)、❺緑端(りょくたん)、❻宋坑(そうこう)などがある。

これらの坑の中で老坑、坑仔巌は現在では採石されていない。

①老坑(ろうこう):古くから端渓第一にあげられ、小西洞(しょうせいどう)、大西洞(だいせいどう)、水帰洞(すいきどう)などがある。西江の増水時には入口まで水があがりまさに「水巌」(すいがん)であるが、現在は採掘が中止している。

②坑仔巌(こうしがん):端渓第二にあげられ、老坑とよく似た石もあるが、同様に現在はサクつされていない。

③麻子坑(ましこう):麻子坑の紋様のバラエティーは老坑に次ぎ、磨墨にも優れている。

❻宋坑(そうこう):歴史的に五つの坑があり、猪肝色(ちょかんしょく)(青みの強い紫)や馬肝色(ばかんしょく)(赤みの強い紫)なども出ていたが現在は盤古坑(ばんここう)のみの採掘で透明感のない茶褐色のみである。

- 18,700円 [税込]

サイズ:約H154mm・W94mm・D24mm 素材:端渓石(宋坑) 名倉鳳山(5代)は愛知県新城市の鳳来寺表参道に面した約130年続く鳳鳴堂硯舗の5代目店主です。藤井聡太七冠に贈呈された愛知県民栄誉賞の記念品の鳳来寺硯の作家であります。 日本人らしい感覚「心の器」をコンセプトに道具としての機能美と伝統美に独自の感性を調和させながら作硯に励まれています。 道具としてだけでなく、鑑賞にも耐え得る作品は書道生活を豊かなものにすることでしょう。

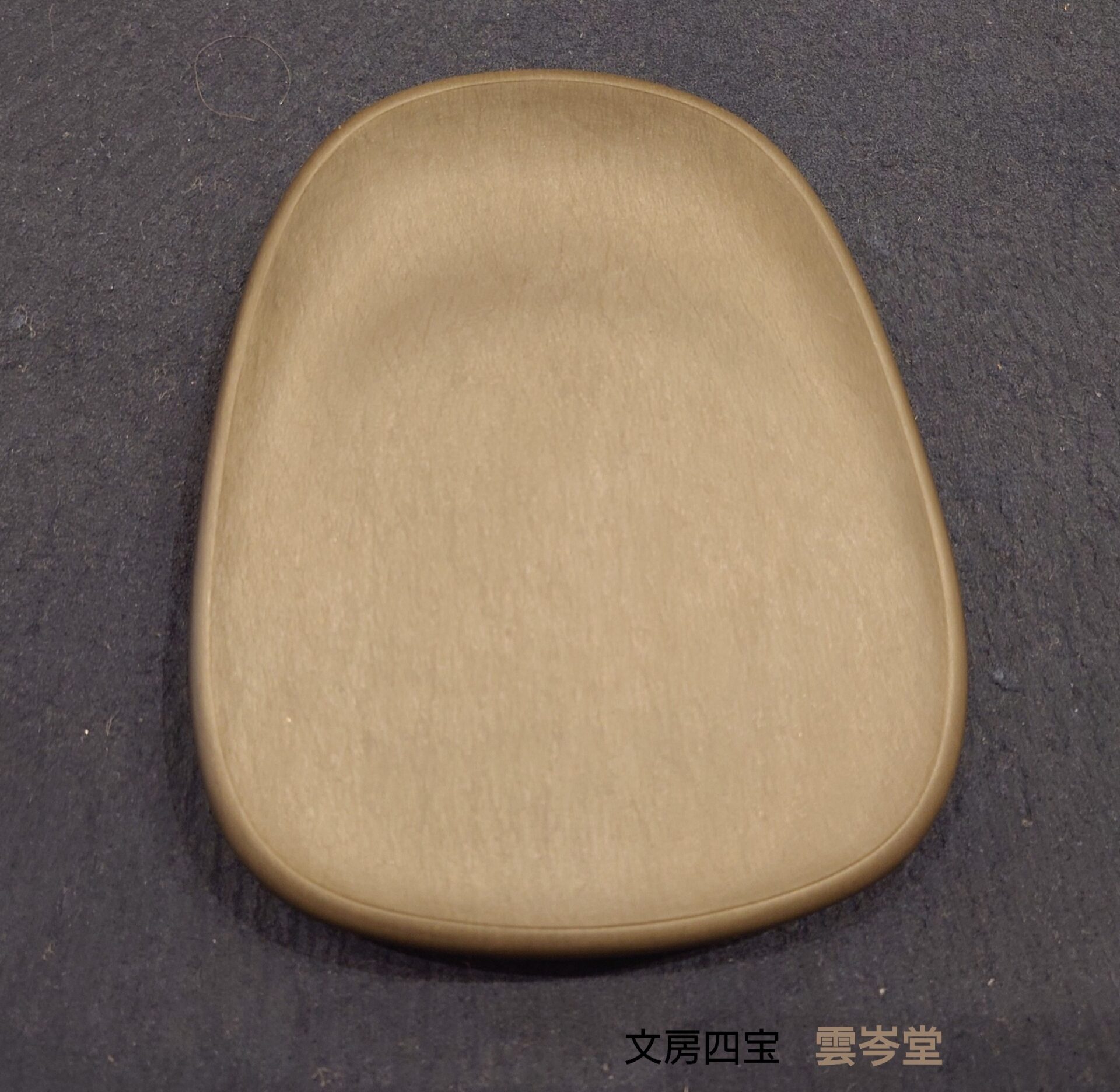

- 19,800円 [税込]

サイズ:約H154mm・W94mm・D24mm 素材:端渓石(宋坑) 名倉鳳山(5代)は愛知県新城市の鳳来寺表参道に面した約130年続く鳳鳴堂硯舗の5代目店主です。藤井聡太七冠に贈呈された愛知県民栄誉賞の記念品の鳳来寺硯の作家であります。 日本人らしい感覚「心の器」をコンセプトに道具としての機能美と伝統美に独自の感性を調和させながら作硯に励まれています。 道具としてだけでなく、鑑賞にも耐え得る作品は書道生活を豊かなものにすることでしょう。

(2)端渓以外の坑

歙州硯(きゅうじゅうけん):「端歙」(たんきゅう)と言われる通り、端渓硯と並び称される名硯。中国江西省婺源県一帯から産出する石で作った硯を総称する。「龍尾硯」とも呼ばれる。鋒鋩が強く、羅紋、眉子紋、金星、金暈、魚子紋など美しい紋様が特徴。

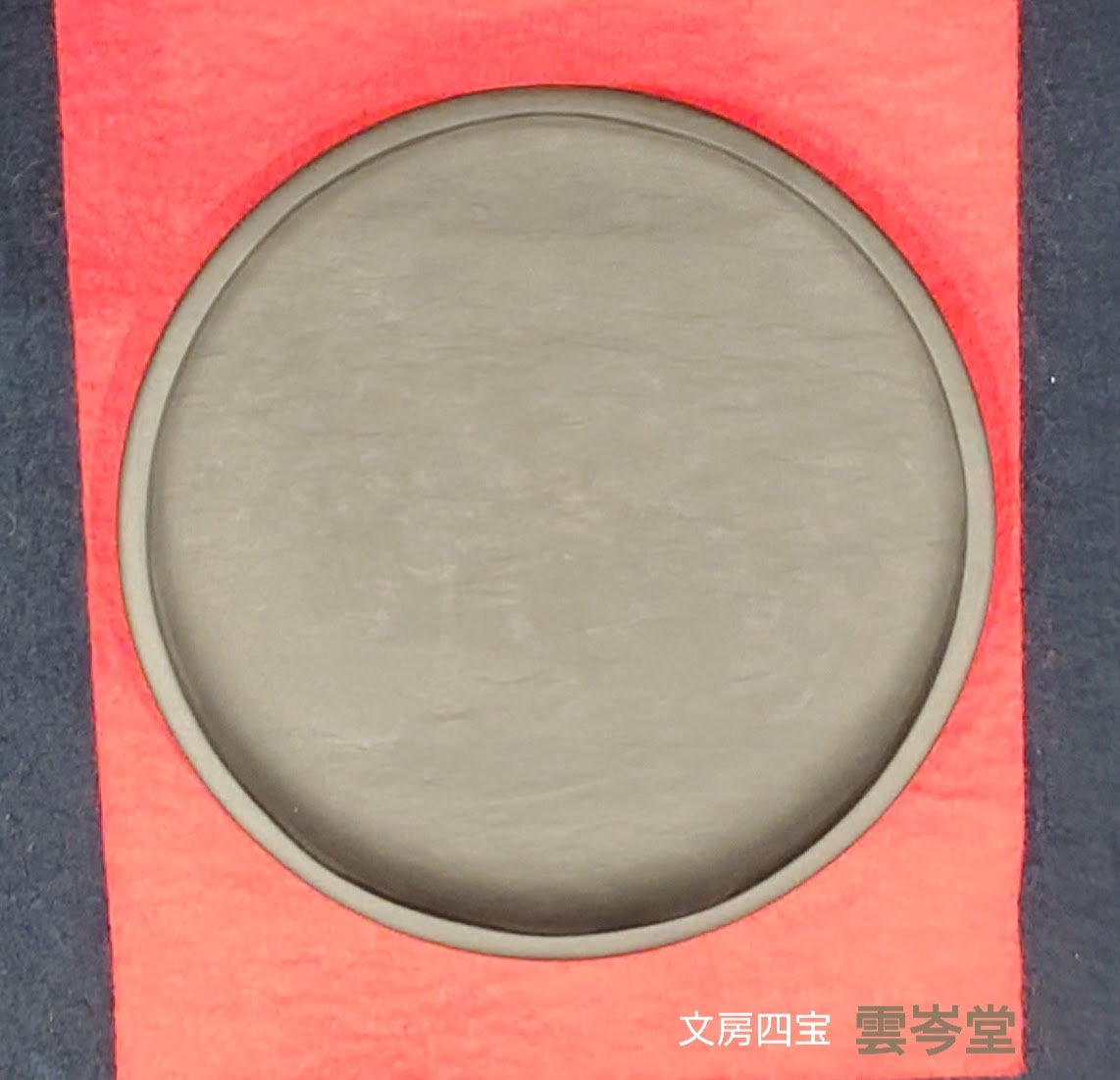

- 55,000円 [税込]

サイズ:約直径120mm・D20mm 素材:歙州石 名倉鳳山(5代)は愛知県新城市の鳳来寺表参道に面した約130年続く鳳鳴堂硯舗の5代目店主です。藤井聡太七冠に贈呈された愛知県民栄誉賞の記念品の鳳来寺硯の作家であります。 日本人らしい感覚「心の器」をコンセプトに道具としての機能美と伝統美に独自の感性を調和させながら作硯に励まれています。 道具としてだけでなく、鑑賞にも耐え得る作品は書道生活を豊かなものにすることでしょう。

サイズ:約H166mm・W133・D23mm 素材:歙州石 名倉鳳山(5代)は愛知県新城市の鳳来寺表参道に面した約130年続く鳳鳴堂硯舗の5代目店主です。藤井聡太七冠に贈呈された愛知県民栄誉賞の記念品の鳳来寺硯の作家であります。 日本人らしい感覚「心の器」をコンセプトに道具としての機能美と伝統美に独自の感性を調和させながら作硯に励まれています。 道具としてだけでなく、鑑賞にも耐え得る作品は書道生活を豊かなものにすることでしょう。

1980年代から現在まで「羅紋硯」(らもんけん)という名前で大量に日本に入っている硯は婺源県の南にある玉山市郊外で産出されるものが多く、龍尾山系のものではない。

澄泥硯(ちょうでいけん):中国四大硯の一つで鱔魚黄(ぜんぎょこう)、蝦頭紅(かとうこう)、蟹殻青(かいこくせい)が代表。材質については焼成か石材か議論が絶えないが1981年新澄泥として江蘇省蘇州霊巌山の石が輸入され、現在まで続いている。(以上天来書院『筆墨硯紙事典』より)