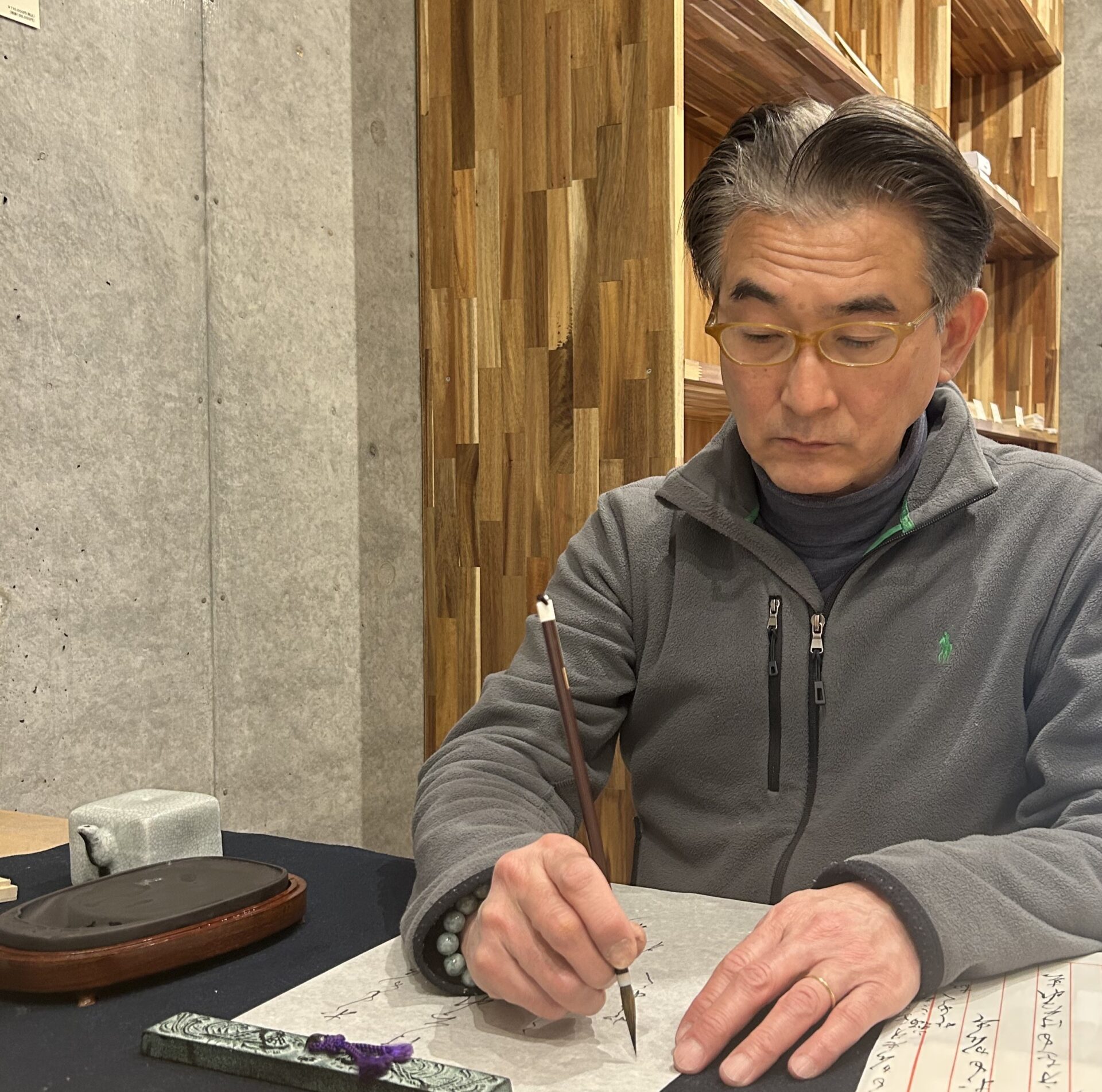

硯の選び方❼〜硯の基礎知識⑩〜

硯の紋様について

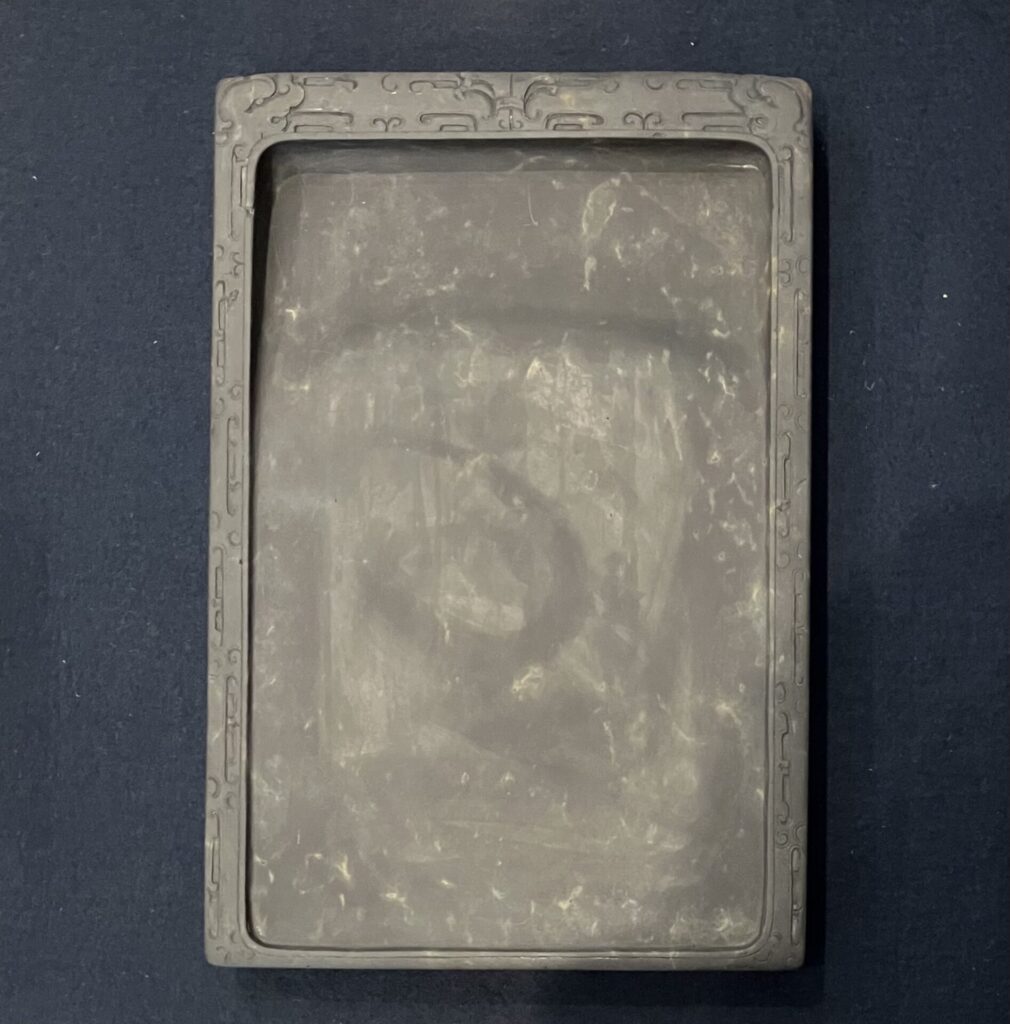

端渓硯および歙州硯の魅力の一つはなんと言っても多種多様な美しい石紋である。硯好きにはたまらない世界である。硯の価値を高めているのがこの石紋であり、ここには唐硯の奥深い世界が広がっていよう。まさに沼である。

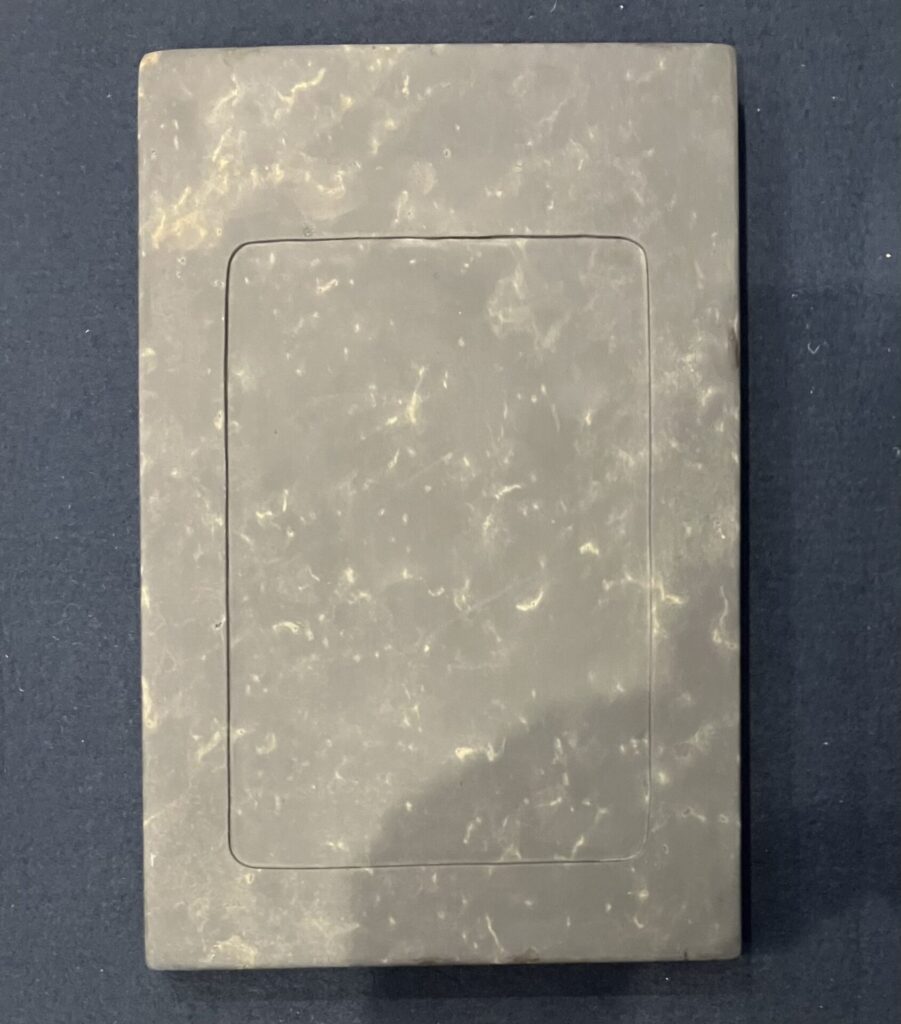

(1)端渓硯

①青花(せいか):端渓硯に表れる青黒色の細かい斑紋で、大変貴重な石紋である。端渓水巌の中でも良質な部分にのみ表れる。青花は、その形によって様々な種類がある。

| 種類 | 呼び方 | 説明 |

| 微塵青花 | びじんせいか | 微細な塵をまき散らしたように見える青花のこと。 |

| 玫塊紫青花 | まいかいしせいか | 臙脂暈の中に表れる楕円形で青黒色または赤紫色の青花のこと。大きさは2〜6mm程度。 |

| 蟻脚青花 | ぎきゃくせいか | 蟻の脚のようにみえる、ごく短小な曲折状の青花のこと。 |

| 子母青花 | しぼせいか | 母と子が相添っているように見える、大小不揃いな青花のこと。 |

| 蘋藻青花 | ひんそうせいか | 水の流れに揺れ、浮動する川藻のようにみえる青花のこと。 |

| 鵞毛氄青花 | がもうじょうせいか | 鵞鳥(がちょう)のうぶ毛が並んでいるような細い線状の青花のこと。密集して表れることが多い。 |

| 鵞氄結青花 | がじょうけつせいか | 鵞氄毛青花などの青花が固まり、あるいは重なり合ってできた青花のこと。 |

| 雨霖墻青花 | うりんしょうせいか | 雨滴が間断なく流れ、糸をひいたように連続して見える青花のこと。 |

| 魚児隊青花 | ぎょじたいせいか | 小さな魚が隊列を組み、泳いでいるように見える青花のこと。 |

②魚脳砕凍(ぎょのうさいとう):魚脳凍と同じく白色透明で石質が最良のところに現れる石紋で、魚脳凍が砕けたかのうように、筋状に現れた石紋である。青空に浮かぶちぎれ雲のように感じられる。

③蕉葉白(しょうようはく):極めて温順美麗な白色の部分である。霜を帯びた芭蕉の葉を感じられるものである。質が軟かくて磨墨に最も適するところに現れる。老坑、坑仔巌、麻子坑に多く見られる。同じく白色を基調とする魚脳凍と比較して、臙脂暈や火捺との境界がわかりづらい特徴がある。

④冰紋(ひょうもん):冰(こおり)にひび割れができたかのように、縦に走る白色の細い線である。端渓水巌以外にも稀に見ることがあるが、純白の鮮明な冰紋は端渓水巌の特徴を示している。

⑤火捺(かなつ):臙脂色の斑紋で端渓硯特有のものである。岩石が生成する過程において、微粒状の赤鉄鉱が寄り集まってできたものである。宋坑、老坑、坑仔巌、麻子坑に多く見られ、その形状や色調によって、馬尾火捺(ばびかなつ)、臙脂火捺(えんじかなつ)、金銭火捺(きんせんかなつ)、鉄捺(てつなつ)の四種がある。

| 種類 | 呼び方 | 説明 |

| 馬尾火捺 | ばびかなつ | 赤紫を呈し、馬の尾が風にたなびいたような形状をした火捺のこと。 |

| 臙脂火捺 | えんじかなつ | 臙脂暈(えんじうん)のこと。 |

| 金銭火捺 | きんせんかなつ | 円形をした火捺のこと。 |

| 鉄捺 | てつなつ | 石質が堅く、黒みを帯びた火捺のこと。 |

⑥臙脂暈(胭脂暈)(えんじうん):紫色を帯びた紅色が暈状または煙霞のように現れるものである。端硯の美しさを示す代表的な色彩である。

⑦天青(てんせい):わずかに灰白色を帯びた青の純潔で瑕もないものである。非常に珍しく滅多にみることができない。

⑧翡翠(ひすい):端渓硯の中に翠緑色の円または楕円の点、あるいは細長い線状をなしたものである。石眼とは違い、瞳がない。一般に点状のものを翡翠点、不定形のものを翡翠紋、細長いものを翡翠条と呼ぶ。

⑨石眼(せきがん):硯石上に出来た鳥や動物の目のような石核である。翠緑、黄緑、あるいは黄白色を呈している。石眼の種類は多く、その形、色彩、大きさにより様々な種類がある。鉄質の結核体で粘土に吸着した極めて小さな赤鉄鉱や黄鉄鉱などといった鉄製の粒子が結合、変化、積層を繰り返されることで出来たと言われている。

| 種類 | 呼び方 | 説明 |

| 鸜鵒眼 | くよくがん | 鸜鵒とは黒色の羽をもった小型の鳥類。この眼は小型で鋭く、黒の瞳を中心に、緑・黄・紫・紅などの円暈が幾重にも重なっている。 |

| 雀眼 | じゃくがん | 淡い赤黄色で二、三重の暈の中に茶黒色の瞳を備えた小さな眼で、雀の目に似たもの。 |

| 雄鶏眼 | ゆうけいがん | 淡い黄緑色で二、三重の暈の中に黒色また茶色の瞳を備えた眼で、雄鶏(おんどり)の目に似たもの。 |

| 象眼 | ぞうがん | 横に長く扁平な形をした眼で、象の目に似たもの。 |

| 象牙眼 | ぞうげがん | 黄白色で黒色または茶褐色の瞳を備えた眼で、象牙に似たもの。大きさは径が3mm〜15mm程度である。 |

| 猫眼 | びょうがん | 黄色の暈の中に縦に細長い瞳を備えた眼で、猫の目に似たもの。 |

| 緑豆眼 | りょくとうがん | 青豆のような緑色の暈の中に、黒色の瞳を備えた眼のこと。 |

| 珊瑚鳥眼 | さんごちょうがん | 緑色の暈の中に珊瑚色の朱点を備えた眼で、珊瑚鳥の目に似たもの。 |

| 鴉眼 | うがん | 黄色の眼で、鴉(カラス)の目に似たもの。 |

| 涙眼 | るいがん | 霞んでいる眼のように見えるもの。 |

⑩金線(きんせん)、銀線(ぎんせん)金星点(きんせいてん):あたかも硯石に走っている線状のもので、金色もしくは黄色のものを金線、白色のものを銀線という。金線の成分は酸化鉄、銀線の成分は石英と炭酸塩類である。

金星点は、宋坑特有の石品で、硯石の上には夜空の星のような点が散らばり輝きを放つものである。金星点は砂が変質したもので、発墨はよいが、手触りが粗い。

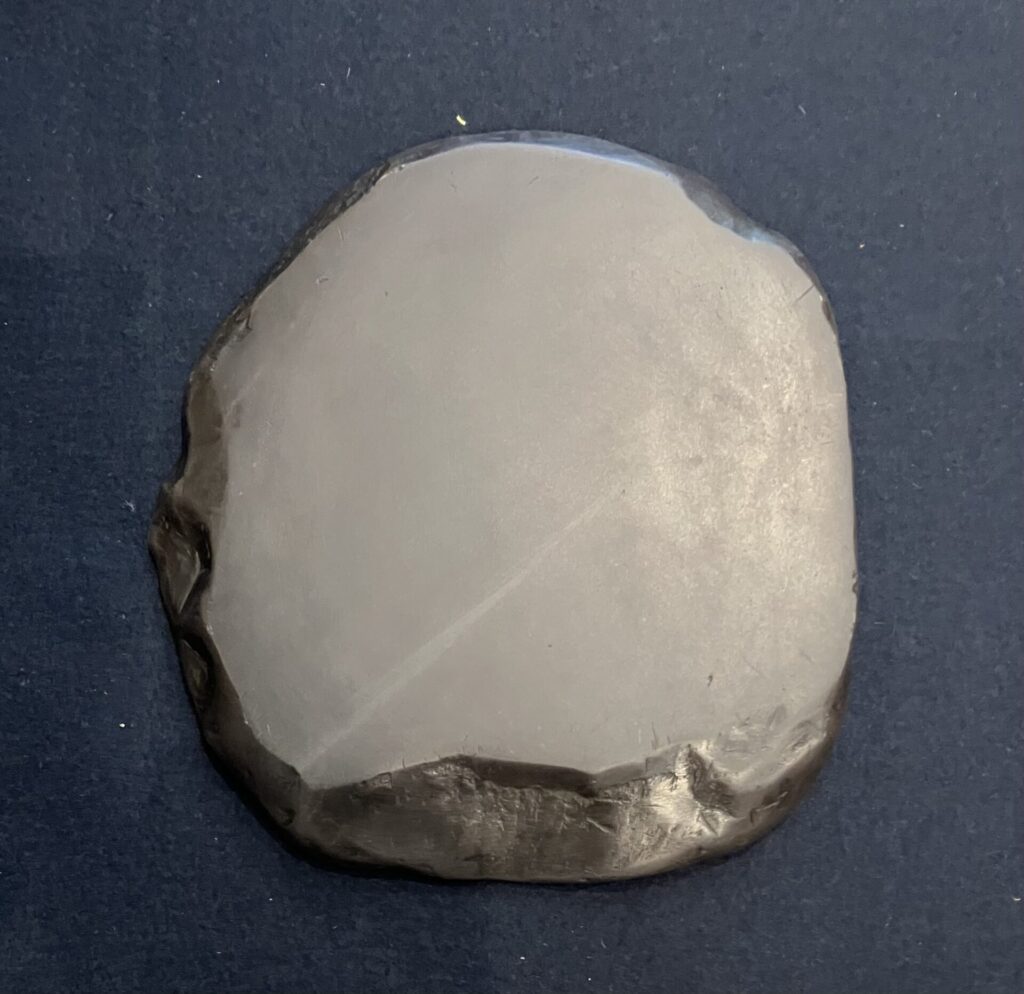

(2)歙州硯

❶羅紋(らもん):歙州硯の代表的な石紋である。色彩は青黒く、薄い絹織物のように細い線が並行、もしくは波のごとくうねって現れた美麗な紋である。肌理が細かく温潤であることから、磨墨、発墨に優れている。その中でも最も細かな部分である。

❷水波紋(すいはもん):その名の通り、水面に漂うさざ波のような石紋である。

| 種類(呼び方) | 説明 |

| 水波羅紋(すいはらもん) | 晴天の日に水面に風が吹き、さざ波が立っているように見える羅紋のこと。 |

| 角浪羅紋(かくろうらもん) | 海原に大波のごとく、硯の端から端へと大きく表れる羅紋のこと。水波羅紋に比べて大きく、迫力があり美麗である。 |

❸眉子紋(びしもん):歙州硯に現れる石紋の一種。形状が人の眉に似ているところから、この名が付けられた。金銀の箔を散らしたように見える金銀花紋は、歙州硯に現れる石紋の一種で、磨墨には影響はない。

| 種類(呼び方) | 説明 |

| 長眉子(ちょうびし) | 横に長く出ており、左右が切れている眉子紋のこと。 |

| 短眉子(たんびし) | 人の眉ほどの短さで表れている眉子紋のこと。 |

❹金暈・銀暈紋(きんうんぎんうんもん):歙州硯の代表的な石紋。泥金の雲がたなびくように表れた紋様が金暈である。華やかな美しさでは、中国硯中の第一等といわれる。金暈と銀暈のちがいは、見える色のちがいである。

❺魚子紋(ぎょしもん):青、青黒、黒、銀色の小点。青黒色地に黒の小点が無数にあり、あたかも魚の卵が散在したかのように見える石紋である。浪紋の華やかさとは異質の地味な美しさが特徴である。(玄清堂のHPがよくまとめられていたので以上参照引用させていただいた。)