硯の選び方❺〜硯の基礎知識⑧〜

硯の産地について③

(2)中国の硯の産地

次に中国の硯について見ていこう。

1.端渓硯(たんけいけん):中国広東省肇慶市斧柯山一帯で産出される硯石できめ細かな石質と美しい模様が特徴で実用・鑑賞ともに最も有名である。老坑(ろうこう)、坑仔岩(こうしがん)、麻子坑(ましこう)、宋坑(そうこう)などが有名でそれぞれ異なる石質、模様を持っている。墨を磨る際の滑らかさや墨色の良さから書道愛好家のみならず、美術品としての価値も高く、古硯は高値で取引される。

(1)老坑:端渓硯の中で最も価値が高く、緻密な石質と墨色の良さが特徴。

(2)坑仔岩:老坑に次ぐ品質とされ、美しい色合いと磨り心地が特徴。

(3)麻子坑:きめ細かく、墨の発色が非常に良いのが特徴。

(4)宋坑:宋代から産出され、色彩豊かで使い込むほどに艶が出るのが特徴。(以上グーグルにて検索)

2.澄泥硯(ちょうでいけん):中国の四大名硯の一つで、泥を焼成して作られた硯。泥は黄河の泥を主原料として作られる。製法は現代でも解明されていない部分があり、自然石説と焼成硯説がある。赤、黄、緑、紫など様々な色合いを持つ。また肌触りも柔らかく、墨を磨る際に滑らかで墨がよく下りるという。色彩に応じて様々な種類に識別される。

| 色彩 | 種類 | 呼び方 | |

| (1) | 黄 | 鱔魚黄 | ぜんぎょおう |

| (2) | 緑 | 緑豆沙 | りょくとうさ |

| (3) | 紅 | 蝦頭紅 | かとうこう |

| (4) | 白 | 魚肚白 | ぎょとはく |

| (5) | 紫 | 玫塊紫 | まいかいし |

| (6) | 青 | 蟹殻青 | かいかくせい |

| (7) | 朱 | 朱沙 | しゅさ |

(1)鱔魚黄:海蛇の背から腹にかけた部分を見るような赤黄色の澄泥硯をいう。その色の幅は広く純黄のものから褐黄のものまである。澄泥硯の中でも最上のものとされる。

(2)緑豆沙:黄色に緑色の細かい砂をまじえた澄泥硯をいう。

(3)蝦頭紅:茹でた蝦(えび)の頭を見るような紅赤色を呈した澄泥硯。良質なものは唐や宋の時代の古硯に見られる。やや淡いものと濃いものがあり、中には黒い魚子紋が散財しているものもある。

(4)魚肚白:魚のはらわたを見るような白色の澄泥硯。白色といってもやや淡紅を帯びている。

(5)玫塊紫:玫瑰を見るような赤紫色の澄泥硯。唐の時代からあるが少ない。

(6)蟹殻青:生きた蟹の殻を見るような青黒色の澄泥硯。青黒一色のほか黒い魚子紋が散財しているものや褐黄色を交えたものもある。

(7)朱沙:ざくろを観るような目が覚めるほどの朱色の澄泥硯。(図表含め玄清堂HPより引用)

3.歙州硯(きゅうじゅうけん):端渓硯とならび中国二大名硯の一つで安徽省歙県龍尾山(現在:江西省婺源県歙渓)で産出される硯。石質が硬く緻密で墨を下ろす際に高い音がし、独特の石紋を有す。金暈(きんうん)や銀暈(ぎんうん)と呼ばれる金色・銀色の雲のような模様、魚子紋(魚の卵のような模様)、眉子紋(眉のような模様)などがある。墨色も鮮やかである。

4.羅紋硯(らもんけん):中国の安徽省で産出する粘板岩の一種で薄い板状の岩がそうになっているのを縦割りに切り取って硯に仕上げたもの。硯面の横目の細かい模様が羅紋で、大量に産出されるため価格が手頃であり、初心者や練習用として小学生から大人まで幅広く使われている。日本の硯が衰退した一因であろう。安価の割にしっかり磨れることから、初めて硯を手にする方にはお勧めである。

5.洮河緑石硯(とうかりょくせきけん):中国甘粛省の洮河で採掘される硯で、採掘期間が短く採掘場所が失われたことから「幻の硯」「究極の硯」とされている。中国四大名硯の一つ。いわの美術HPによると、ほんの短い時間でも十二分に磨れ、磨った液が滑らかに伸び、かなり薄めても墨色は水っぽくならず、薄墨としての風合いを保つ。また石質により特級品、高級品、中上級品、中級品などに分けられ特級品は鴨緑緑といい、透明感があり、空を漂う雲や川の水のような石紋があるのが特徴。高級品には深緑色、もしくは灰色をした水の中に水波の石紋などが入っており、中上級品には紫色をしたものや瓜の皮の色に近いものが見られ緑端渓と間違えられることもある。中級品は龍雲のような石紋が見られるが、石質は軟かく磨った墨の発色が劣る、とある。

6.松花江緑石硯(しょうかこうりょくせきけん):中国吉林省を流れる松花江を産出地とする。爽やかな青緑色と滑らかな石理に鋒鋩がある。(玄清堂HPより)

7.紅絲石硯(こうしせきけん):中国山東省の黒山にて発見されるも宋代に良質の原石が枯渇し衰退し希少となっている。黄褐色に紅色の糸状の模様が特徴。硬度は高く加工は難しいが、鋒鋩は強く墨おりは良いとされている。

サイズ:約H166mm・W133・D23mm 素材:歙州石 名倉鳳山(5代)は愛知県新城市の鳳来寺表参道に面した約130年続く鳳鳴堂硯舗の5代目店主です。藤井聡太七冠に贈呈された愛知県民栄誉賞の記念品の鳳来寺硯の作家であります。 日本人らしい感覚「心の器」をコンセプトに道具としての機能美と伝統美に独自の感性を調和させながら作硯に励まれています。 道具としてだけでなく、鑑賞にも耐え得る作品は書道生活を豊かなものにすることでしょう。

- 180,000円 [税込]

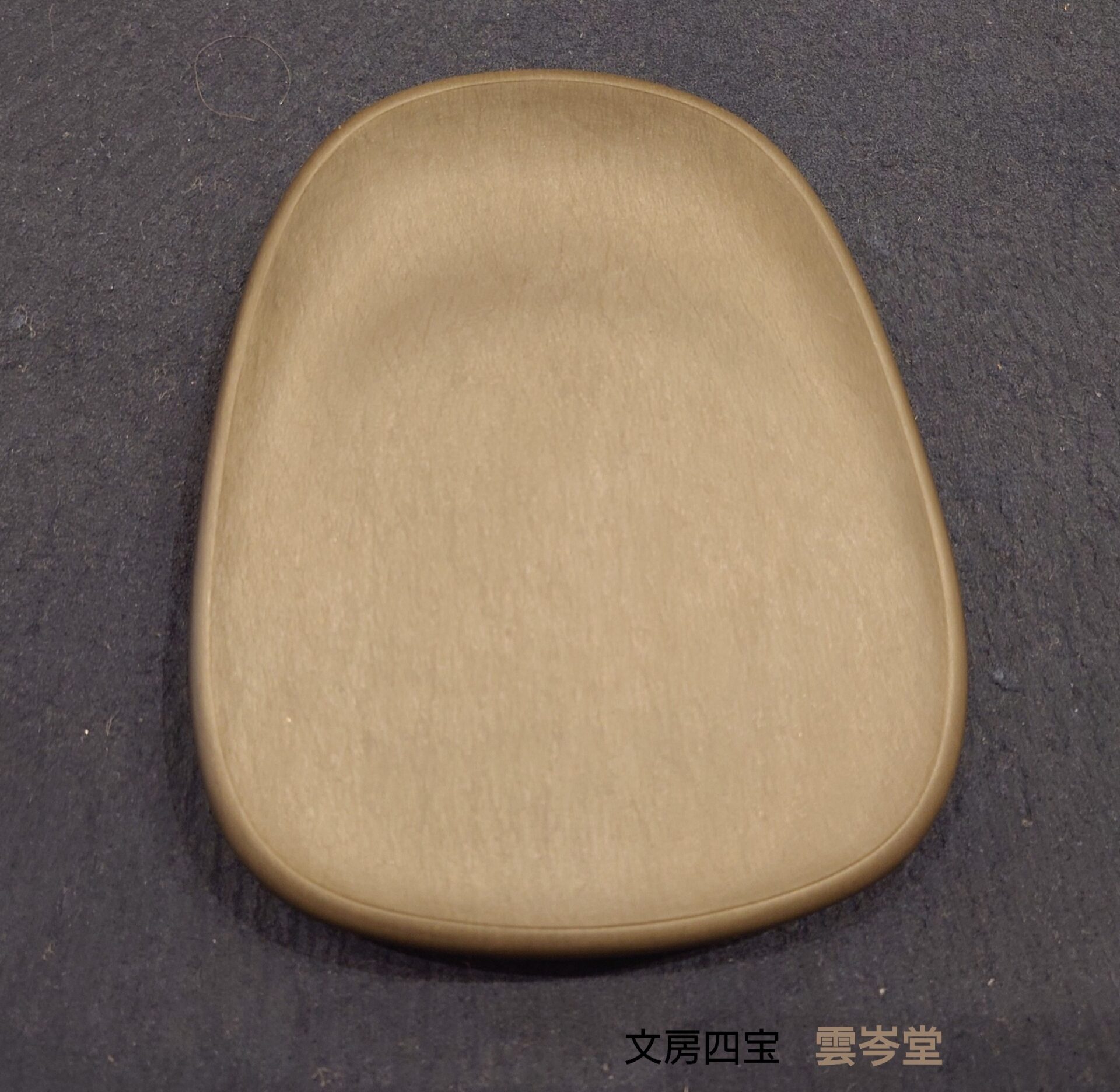

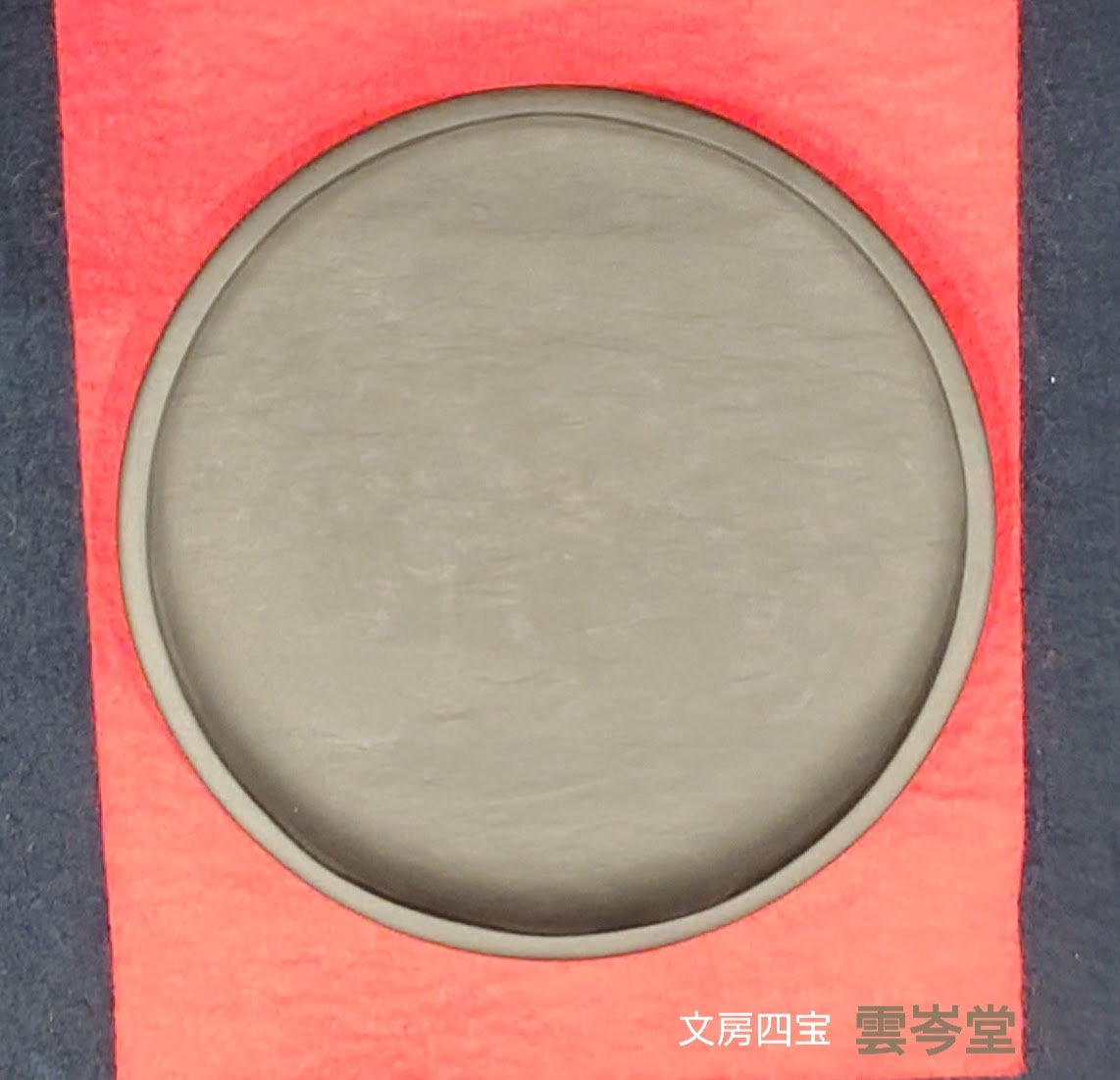

サイズ:約直径120mm・D20mm 素材:歙州石 名倉鳳山(5代)は愛知県新城市の鳳来寺表参道に面した約130年続く鳳鳴堂硯舗の5代目店主です。藤井聡太七冠に贈呈された愛知県民栄誉賞の記念品の鳳来寺硯の作家であります。 日本人らしい感覚「心の器」をコンセプトに道具としての機能美と伝統美に独自の感性を調和させながら作硯に励まれています。 道具としてだけでなく、鑑賞にも耐え得る作品は書道生活を豊かなものにすることでしょう。

- 160,000円 [税込]

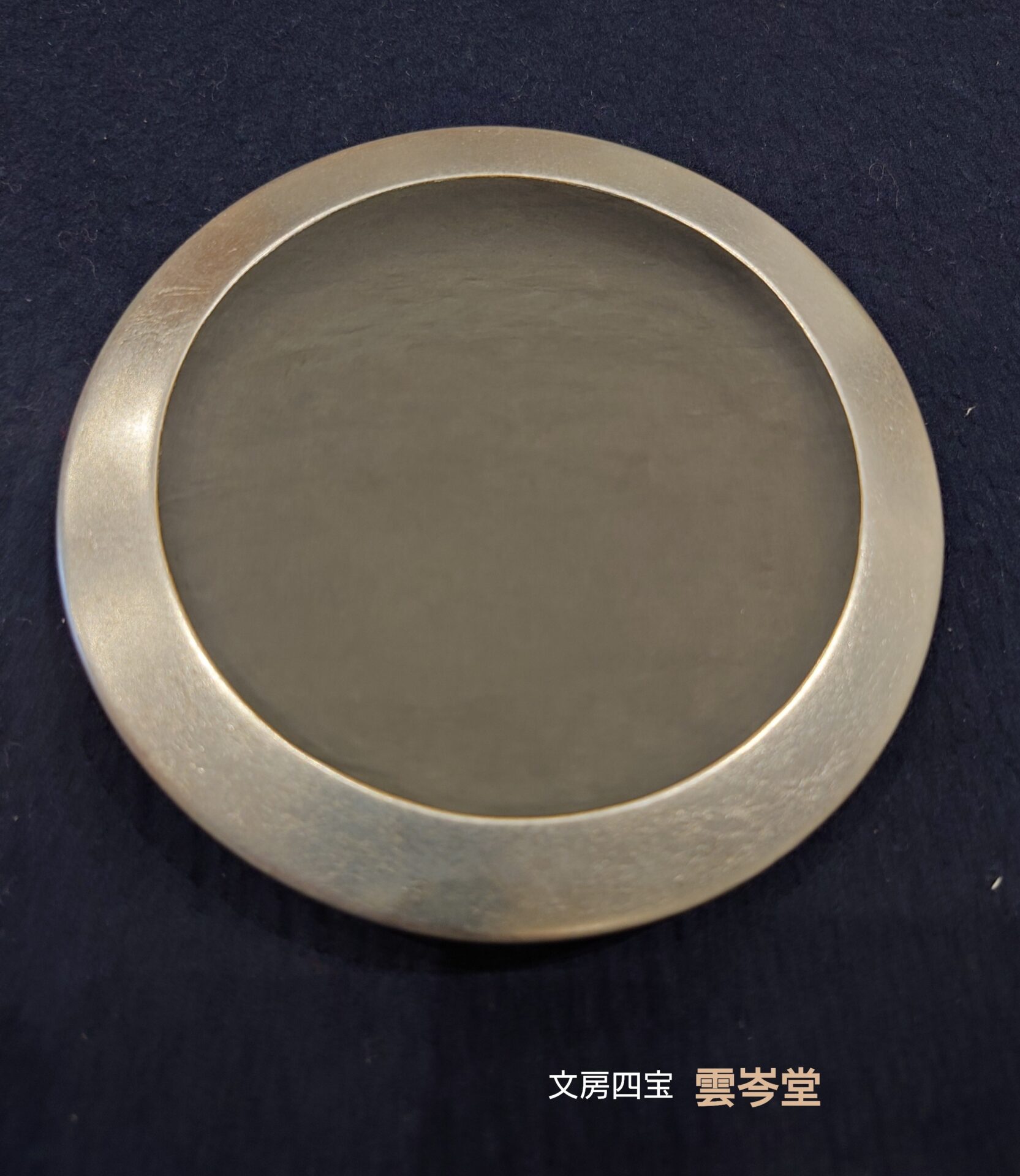

サイズ:約直径120mm・D20mm 素材:歙州石 名倉鳳山(5代)は愛知県新城市の鳳来寺表参道に面した約130年続く鳳鳴堂硯舗の5代目店主です。藤井聡太七冠に贈呈された愛知県民栄誉賞の記念品の鳳来寺硯の作家であります。 日本人らしい感覚「心の器」をコンセプトに道具としての機能美と伝統美に独自の感性を調和させながら作硯に励まれています。 道具としてだけでなく、鑑賞にも耐え得る作品は書道生活を豊かなものにすることでしょう。

- 160,000円 [税込]

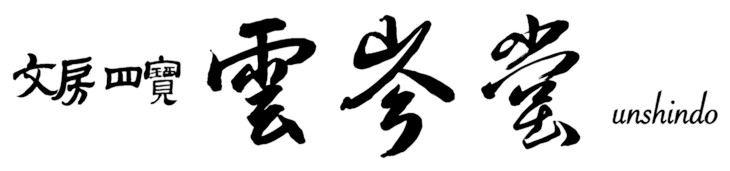

サイズ:約H120mm・W95・D20mm 素材:歙州石 名倉鳳山(5代)は愛知県新城市の鳳来寺表参道に面した約130年続く鳳鳴堂硯舗の5代目店主です。藤井聡太七冠に贈呈された愛知県民栄誉賞の記念品の鳳来寺硯の作家であります。 日本人らしい感覚「心の器」をコンセプトに道具としての機能美と伝統美に独自の感性を調和させながら作硯に励まれています。 道具としてだけでなく、鑑賞にも耐え得る作品は書道生活を豊かなものにすることでしょう。

- 55,000円 [税込]

サイズ:約直径120mm・D20mm 素材:歙州石 名倉鳳山(5代)は愛知県新城市の鳳来寺表参道に面した約130年続く鳳鳴堂硯舗の5代目店主です。藤井聡太七冠に贈呈された愛知県民栄誉賞の記念品の鳳来寺硯の作家であります。 日本人らしい感覚「心の器」をコンセプトに道具としての機能美と伝統美に独自の感性を調和させながら作硯に励まれています。 道具としてだけでなく、鑑賞にも耐え得る作品は書道生活を豊かなものにすることでしょう。

- 18,700円 [税込]

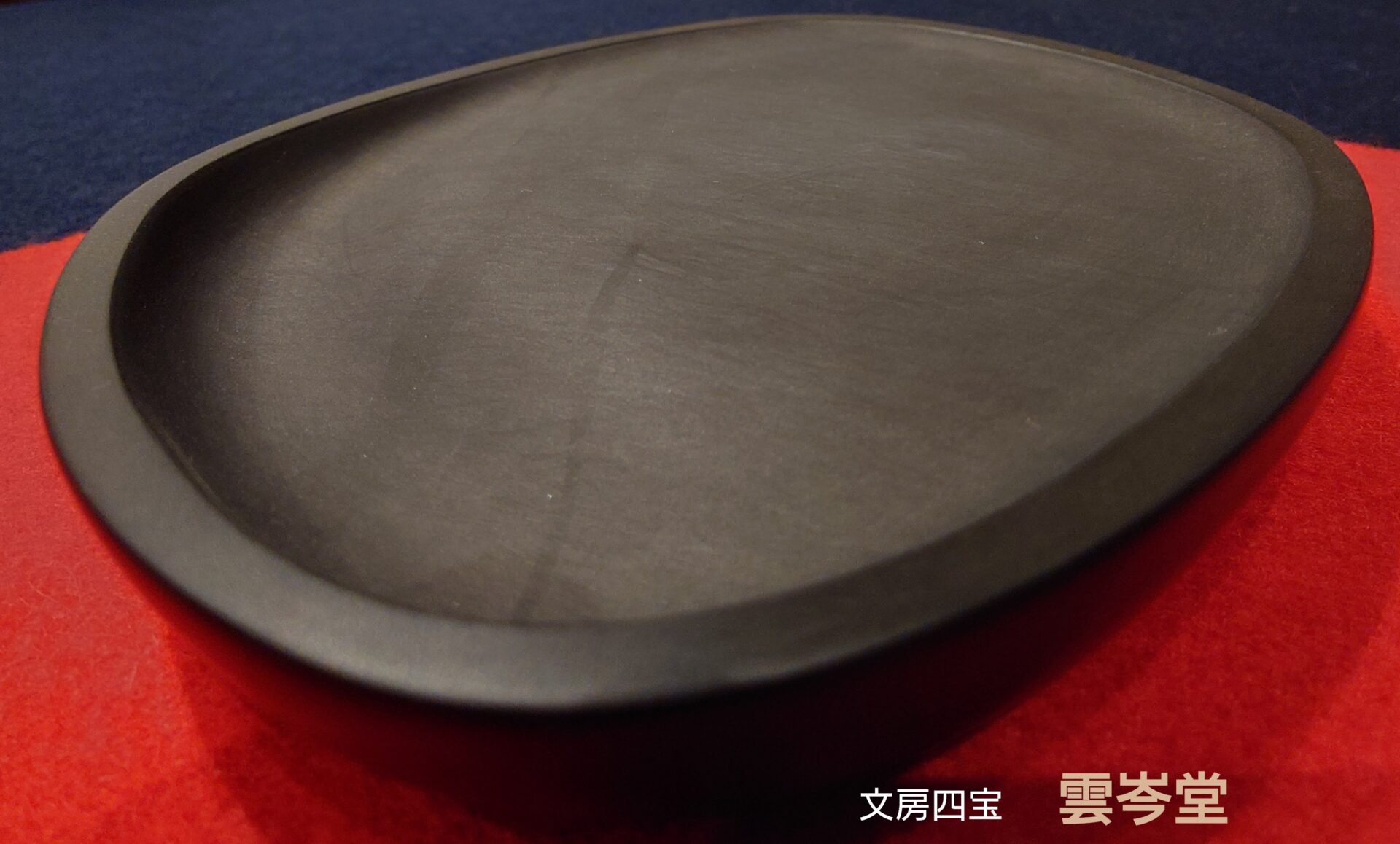

サイズ:約H154mm・W94mm・D24mm 素材:端渓石(宋坑) 名倉鳳山(5代)は愛知県新城市の鳳来寺表参道に面した約130年続く鳳鳴堂硯舗の5代目店主です。藤井聡太七冠に贈呈された愛知県民栄誉賞の記念品の鳳来寺硯の作家であります。 日本人らしい感覚「心の器」をコンセプトに道具としての機能美と伝統美に独自の感性を調和させながら作硯に励まれています。 道具としてだけでなく、鑑賞にも耐え得る作品は書道生活を豊かなものにすることでしょう。

- 19,800円 [税込]

サイズ:約H154mm・W94mm・D24mm 素材:端渓石(宋坑) 名倉鳳山(5代)は愛知県新城市の鳳来寺表参道に面した約130年続く鳳鳴堂硯舗の5代目店主です。藤井聡太七冠に贈呈された愛知県民栄誉賞の記念品の鳳来寺硯の作家であります。 日本人らしい感覚「心の器」をコンセプトに道具としての機能美と伝統美に独自の感性を調和させながら作硯に励まれています。 道具としてだけでなく、鑑賞にも耐え得る作品は書道生活を豊かなものにすることでしょう。