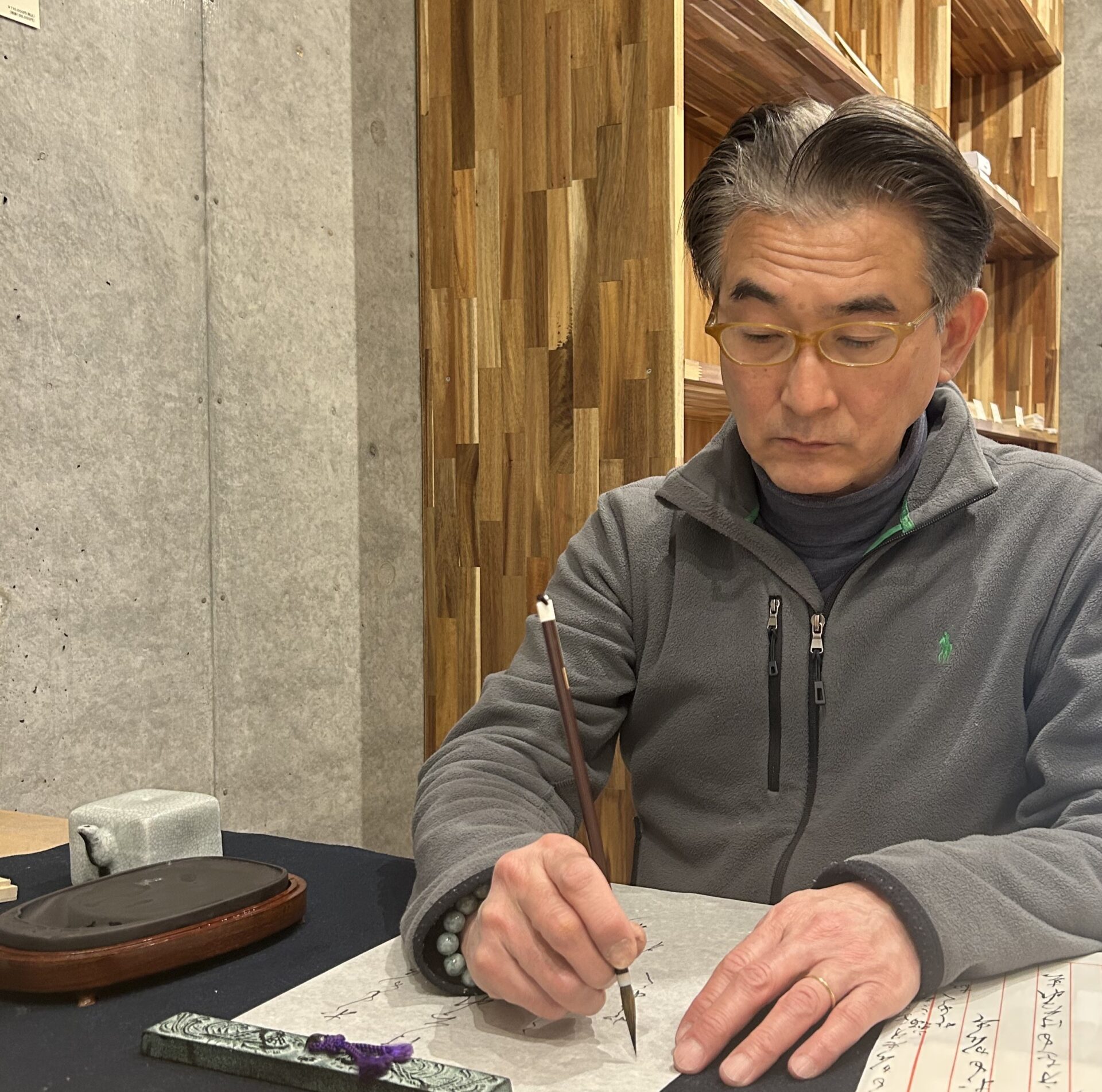

押さえておきたい書道大家③

前回は日本の書道大家について見てきたが、今回もその続き。

三筆(さんぴつ)とは②

今回は三筆のうち寛永の三筆について取り上げる。

寛永の三筆

安土桃山時代に能書をもって聞こえた本阿弥光悦・近衛信尹・松花堂昭乗の3人は、三筆といわれていたが、平安時代の三筆と区別して、初め京都の三筆といわれ、また平安の三筆(この平安は京都の意)や洛下の三筆などと称した。あるいは、後の三筆、近世の三筆、慶長の三筆ともいわれている。しかし、江戸時代前期の寛永年間を中心とした約80年間の文化を寛永文化ということから、寛永の三筆の呼称が普通である。なお、空海・橘逸勢・嵯峨天皇の3人を平安時代の意から平安の三筆と呼ぶのは誤りで、平安の三筆とは、前述のように寛永の三筆の古称を指す。

近衛信尹(このえのぶただ)

近衛信尹(1565~1614)は、安土・桃山時代から江戸時代初期にかけて活躍した能書(書の巧みな人)。書道家としては、本阿弥光悦や松花堂昭乗とならんで「寛永の三筆」と称されるほどで、その書は三藐院流と呼ばれて流行した。

近衛信尹の書風は、はじめ青蓮院流でしたが、年とともに徐々に変化し、信尹と改名したころから個性がわかりやすい書風になり、近衛流または三藐院流といわれました。

信尹の書の特徴は、自由に大胆に書き、大きくて力強いく、「や」「み」などにある大きな右回旋はとくに特徴的。これまでの仮名は小字のみであったが、信尹は六曲屏風に和歌一首を散らし書きにし、今までだれも書いたことのない大字仮名を初めて書いた。

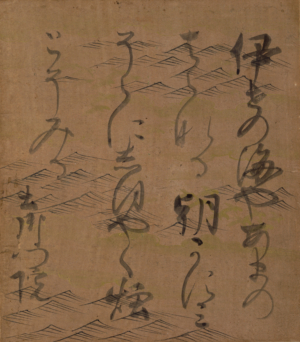

近衛信尹筆:三十六歌仙帖

本阿弥光悦(ほんあみこうえつ)

本阿弥光悦(1558~1637)は、書・陶芸・漆芸・能楽・茶の湯などに携り、後世の日本文化に大きな影響を与えた人物として有名で、家業は、刀剣の鑑定(めきき)・研磨(とぎ)・浄拭(ぬぐい)。

もともと本阿弥の家は、遠く足利尊氏の刀奉行を務めた妙本を始祖とする家柄で、当時、京の町においても屈指の裕福な町衆の1人であった。近衛信尹・松花堂昭乗とともに「平安(京都)の三筆」とか「洛下(京都)の三筆」といわれ、また今日では「寛永の三筆」といわれている。1595年(文禄4年)38歳のとき、青蓮院門跡の尊朝法親王から青蓮院流の伝授を受けた。寛永(1624~1643)になって、ますます書道家として活躍し、和歌巻・詩歌巻・色紙・短冊などをたくさん書いた。慶長の中ごろには能書として有名になり、また光悦の書跡は多くの人に愛好されたので、揮毫の依頼は絶えることがなかったようである。光悦は家業の収入がかなりあり、裕福であったので、書作品には華麗な料紙を用いた。光悦の書跡のうち『千載集』や『新古今集』など古歌を書写した料紙の下絵は、当時の倭絵の画家のうちでもっともすぐれていた俵屋宗達が描いたといわれている。

松花堂昭乗(しょうかどうしょうじょう)

松花堂昭乗(1584~1639)は、江戸時代に活躍した書道家、画家で、特に書道においては「寛永の三筆」の1人として数えられ、江戸時代を代表する書道家です。1600年(慶長5年)17歳のとき出家し、石清水八幡宮の瀧本坊の実乗に師事、密教を学ぶ。宝弁から両部灌頂を授けられ、1627年(寛永4年)44歳のとき、瀧本坊の住職になった。

寛永11年以前に瀧本坊を弟子に譲り、隠退して惺々と号し、空職と称して風雅を友とした余生を。

寛永14年54歳のとき、瀧本坊の南の丘に方丈の松花堂を建てて、ここに住んで松花堂と称した。松花堂昭乗は、能書にして画家であり、また茶人であった。絵は茶人に特別に愛好され、珍重された。書道においては、青蓮院流と大師流を学び、さたに上代様を学んだ。

真言宗の僧侶であったので、真言宗の開祖である空海(大師)を尊宗し、空海の書風を求めた。昭乗の上代様の書は、漢字もかなも字形がよく整っていて、運筆はもっとも巧妙。

漢字の点画は秀潤温雅で、かなの線は流麗にして連綿は自然。昭乗の書風は松花堂流または瀧本流などといわれ、広く流行した。昭乗の真跡には「和漢朗詠集」「恵慶集」および色紙・自画像賛などがある。

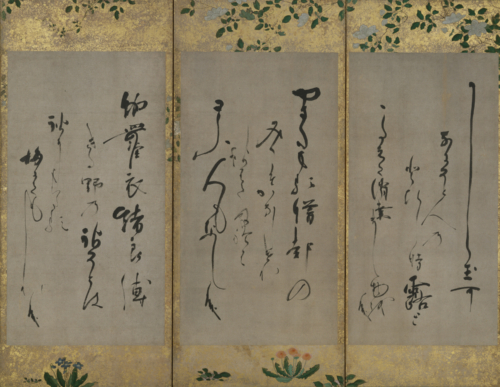

『続古今和歌集』から、春歌9首、夏歌4首、秋歌8首、冬歌4首の都合25首を抄出して、金泥の霞引きをほどこした6曲1双の屏風に散らし書きしたもの

(SHODO FAM HPより引用しました)

三跡について

平安時代中期の能書のうちで最もすぐれたのは、小野道風・藤原佐理・藤原行成の3人で、三賢といわれた。また、道風の書跡を「野跡」、佐理の書跡を「佐跡」、行成の書跡を「権跡」という。それらの呼称の記録は尊円法親王の書論『入木抄』が最初で、「野跡、佐跡、権跡此三賢を末代の今にいたるまで此道の規範としてこのむ事云々」とある。その三賢を現在の呼称である三跡と記したのは、『合類節用集』(数量門)が最も古く、「本朝三蹟、道風・佐理・行成」とある。

小野 道風(おの の みちかぜ/とうふう)

小野 道風(894年〜967年)は、平安時代前期から中期にかけての貴族・能書家。それまでの中国的な書風から脱皮して和様書道の基礎を築いた人物と評されている。後に、藤原佐理と藤原行成と合わせて「三跡」と称され、その書跡は野跡と呼ばれる。能書としての道風の名声は生存当時から高く、当時の宮廷や貴族の間では「王羲之の再生」ともてはやされた。『源氏物語』では、道風の書を評して「今風で美しく目にまばゆく見える」(意訳)と言っている。没後、その評価はますます高まり、『書道の神』として祀られるに至っている。道風の作品は、雄渾豊麗、温雅で優れ、草書は爽快で絶妙を極め、その筆跡を「野跡」という。醍醐天皇は深くその書を愛好され、醍醐寺の榜や行草法帖各一巻を書かせた。

藤原 佐理(ふじわら の すけまさ/さり)

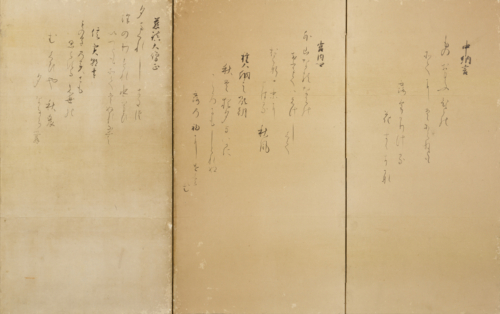

藤原 佐理(944年〜998年)は、平安時代中期の公卿・能書家。藤原北家小野宮流、摂政関白太政大臣・藤原実頼の孫。左近衛少将・藤原敦敏の長男。三跡の一人で草書で有名。草書の第一人者として評価が高く、流麗で躍動感のある筆跡は「佐跡」と呼ばれ、小野道風・藤原行成と共に三跡の一人に数えられる。当時より能書家で知られ、円融・花山・一条の3天皇の大嘗会の屏風の色紙形の筆者を務めた。『参議要抄』には『佐理参議抄(佐理抄)』なる書が引用されており、小野宮家の一員らしく、故実についても一家言あったと見られる。

藤原 行成(ふじわら の ゆきなり/こうぜい)

藤原 行成(972年 〜1028年)は、平安時代中期の公卿。藤原北家、右少将・藤原義孝の長男。官位は正二位・権大納言。一条朝四納言(「寛弘の四納言」)の一。世尊寺家の祖。当代の能書家として三蹟の一人に数えられ、その書は後世「権蹟(ごんせき)」と称された。書道世尊寺流の祖。行成は道風に私淑し、その遺墨にも道風の影響がみられる。その追慕の情はかなり強かったらしく、『権記』に「夢の中で道風に会い、書法を授けられた」と感激して記している。行成の書風は道風や佐理よりも和様化がさらに進んだ、優雅なものであり、行成は和様書道の確立に尽力した、世尊寺流の宗家として、また上代様の完成者として評価されている。

(Wikipediaより引用)